秦羚学者

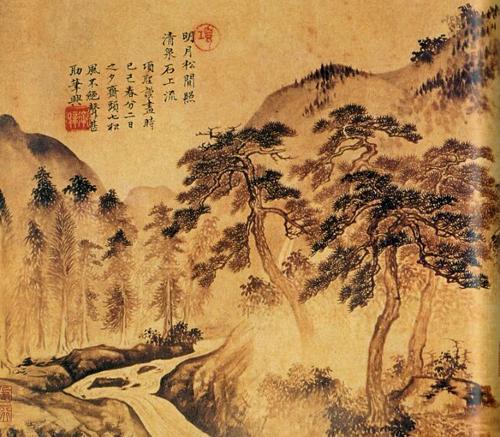

空山新雨后,天气晚来秋。 明月松间照,清泉石上流。 竹喧归浣女,莲动下渔舟。 随意春芳歇,王孙自可留。 在雨过天晴之后,因雨水冲刷和碰撞,空气的气压与气体成分有所变化,透光性也有所增加,无论是眼界视角,还是味觉嗅觉,抑或是体肤感觉,皆为之一新。在古都西安居住的人,常在雨过天晴时,可以望见终南山。不少人会不自觉地吟诵“采菊东篱下,悠然见南山”的句子。其实,陶渊明所说的“悠然”,是在酒后不经意间看见了南山的意思。相信陶渊明时代,在古都长安,“见南山”是稀松平常的事情,不需要等到雨后。但无论是东晋,还是唐代,抑或是今日,在雨过天晴后,被阴雨抑郁的心情得以释放,加上视角、嗅觉、体觉为之一新,这一时刻是生态美丽的时刻,值得去欣赏去体会去珍藏。因此,雨过天晴是古往今来人们所奢望的美丽时刻。诗佛王维用《山居秋暝》将自己所欣赏、所体验、所感受的生态美丽时刻,用纯净的心灵收藏,优美的文字记录,值得万世流芳! 王维生活的时代,本来人口密度就很小,全国也就七八千万人。关中是富庶之地,人口较多。但蓝田辋川一带,依然是茂密森林,零星田园插花其间。王维半官半隐,其生活境域,一半是森林牧歌,一半是田园牧歌,也是森林牧歌与田园牧歌的“二重奏”。雨过天晴之后,自然见到森林情趣与田园情趣交相辉映。从诗句中“天气晚来秋”和“莲动下渔舟”来看,所描绘的是初秋时节雨过天晴的情景。起笔为何用了一个“空”字?因为树木繁茂,人的活动显得微不足道,山林空空如也,可谓“一切皆空”。其实,可以深究一步,为何称王维是“诗佛”?因为他母子礼佛。而佛教教义认为:世界一切都是空的。佛教阐扬了“空”的道理,并以空法作为涅盘之门。空门是佛教的总称。坚性的地、湿性的水、暖性的火、动性的风,是佛教归因物质现象的四大要素。“四大皆空”便是佛教用语。王维《叹白发》:“一生几许伤心事,不向空门何处销。” 空山,自然是世外桃源,山雨初霁,万物一新(此谓“空山新雨后”)。然而,毕竟是秋后天气,俗谚“早上立了秋,晚上凉嗖嗖”,“一场秋雨一场凉”(此谓“天气晚来秋”)。初秋雨后的傍晚,月光自然格外明亮,穿透了茂密的松林(此谓“明月松间照”),汇流的山泉、雨水,在山石之上淙淙流淌,有如洁白素练,发出光亮(此谓“清泉石上流”)。从静谧的竹林里,传来阵阵欢歌笑语,姑娘们洗衣归来(此谓“竹喧归浣女”),渔舟轻轻划过,打破了平静的水面,平展的荷叶随波荡漾,荷叶上晶莹如珍珠般的水珠,像荡秋千一样晃来晃去(此谓“莲动下渔舟”)。这雨后清新,这初秋清凉,这松林风光,这潺潺流水,这竹林姑娘,这荷塘月色,何等幽清明净?何等生态本色?如何一个美啊! “人间四月芳菲尽”。世间不可能永远是春天,秋天自有秋天美(此谓“随意春芳歇”),如此美丽的秋景,我自然要留下来,居住下来,以尽情享受(此谓“王孙自可留”)。《楚辞·招隐士》:“王孙兮归来,山中兮不可以久留”。王孙原指贵族子弟,后来泛指隐居的人,此处王维自语。在王维看来,“山中”比“朝中”好,“幽静”比“喧闹”好,远离官场喧闹,洁身自好,是一种值得追求的理想生活方式。 (责任编辑:admin) |