秦羚学者

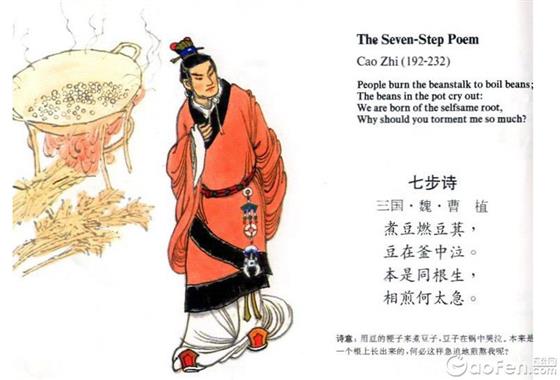

在中国文化中,盘古开天地之后,第一位创世纪式人物是有巢氏,第二位创世纪式人物便是燧人氏。千百年来,中国人传颂着燧人氏“钻木取火”的动人故事。从使用火种、保存火种到人工取火,人类走过了漫漫长路。迄今为止,人们所知,170万年前的云南元谋人是地球上最早用火的一批人。在遗址中集中出现了炭层,这似乎是在叙说元谋人的做饭地点已经相对固定,也即指示着元谋人的厨房所在。直到大约一万年前,人类成功实现了“钻木取火”。这是一场重大“火技术”革命,也是人类文明史上的一场重大科技革命。这一重大科技革命的代表人物便是“燧人氏”。燧人氏钻木取火,推动人类文明不断迈上新境界。 火是自然界本来就存在的自然物。生物体腐化堆积,温度升高,导致自燃,引发火势;空中响雷,雷击枯木干柴,也会瞬间燃烧,导致森林起火。起初,人们十分惧怕突然间升起的熊熊烈火。后来,经过长期观察,人们看到了燃烧带来的好处:光亮、热量,特别是在森林燃烧过后,灰烬中存有烧烤过的美食。为了不“葬身火场”,人会在森林大火来临时迅速逃离。为了“一饱口福”,享受美食,人会在大火过后迅速返回。经过若干次往返火场,在灰烬中寻找美食,人们终于发现,撩拨尚未完全熄灭的灰烬,有可能导致“死灰复燃”,重新燃起大火。一开始,人们害怕“引火烧身”。紧接着,便是惊喜。原来,这是“火种”。这是一个不经意的细小发现,也是一个惊天动地的伟大发现。由此,向大自然学习,保存火种,利用火势,成为人类走向文明的必由之路。由此,改变了人类生存与发展的方式,也改变了其他物种的生存与发展的方式。由此,人类迈上铿锵的文明征途,也因此而彻底改变了地球面貌。 尚未熄灭的灰烬,是人类文明“至宝”。人们无比珍惜这“火种”,小心翼翼地保存这“火种”,既不能让其悄然熄灭,又不能令其势头过旺。在无数次撩拨余火过程中,“火把”应运而生,这是人类最初最伟大的生产工具。有了“火把”,人们学习模仿自然,在寒冷的冬季和干旱的春季,将林下燃点较低的落叶枯枝点燃,引发森林之火:感受火的温暖,享受火后美食。在今天,优美的生态环境是“稀缺品”。以现在的眼光看,焚林索食取暖是一种破坏森林资源的方式,一种野蛮愚昧的方式。但在那个时代,这却是人类文明迈出的关键一步。那时,火是人们向大自然索取的唯一工具,也是最有效工具。那时,人少而树多,有足够林木供燃烧取暖并获得美食。可以说,火烧林木是人们梦寐以求的“一本万利”的生产方式,也被视为“建设大而破坏小”的经济方式。 后来,聪明的人们进一步发现,在焚烧过后的林地里,生长出低矮草木,其叶更嫩绿,其果更甜美,更容易上手采摘,更容易捕获的小动物也成为火迹地的常客。随后,人们焚烧出更多火迹地,加倍珍惜和照顾火迹地。人们在无意之中,将采集而来食用未尽的植物籽实丢弃在火迹地,没有想到生长出了等待收获的庄稼。由此,有了“刀耕火种”,种植业终于诞生了。人们用火迹地生长的幼嫩植物饲喂狩猎而来的动物幼崽,养殖业也出现了,人类进入农业化的新时代。这是由火技术进步所推动的第一次“产业革命”,是人类文明向前迈出的重大步伐。农业以耕地为载体,农业化意味着需要更多耕地。耕地更多是经济属性,是自然物转换而来的人工物。大部分耕地来自火迹林地,还有部分来自湿地、江河湖泊。 以上叙述,全是野外用火,也是粗放用火。随着用火技术进步,人类用火领域不断突破,用火方式不断精细化。其中,一个非常重要的领域便是食物烹煮,推动了“熟食革命”。一开始,人们在火烧林木中索取美食,后来发展到在居所炮制美食。现在看来,将“生米做成熟饭”是举手之劳,轻而易举,而在旧石器时代,这一切却显得异常艰难。在那时,所谓炮制美食,其实也就是将生食烹煮成熟食。由生食向熟食跨越,扩大了人类食谱范围,加速了人类发展壮大。由生食向熟食跨越,改变了原始人类进化路径,塑造了“大脑袋、小肠胃”的现代智人。由此,人类区别于一般动物,人类不是草食动物,不是肉食动物,也不是杂食动物,而是以熟食为生的人类,或者是高贵的“熟食动物”。 人类的熟食之路漫长修远。现在,人们常将锅灶连起来使用,其实这是两件非常重要、紧密相连而又有所不同的器物。在锅出现以前,熟食之法即“石烹”。旧石器时代,人们利用石板、石块(鹅卵石)作炊,间接利用火的热烹制食物。或者外加热,堆起来的石头烧炽热后扒开,再埋入食物,利用热辐射使之成熟。或者内加热,烧炽热石头置于食品,由生变熟。或者烧石煮,取天然石坑或地面挖坑或树筒类容器,内装水及原料,投入炽热石块,水沸食熟。釜算是最早的锅。早期是陶制釜,陶釜有罐形、直筒形等多种,肩腹部加一圈宽檐,有的附双耳,作用同今天烧锅。肩腹部宽檐可架于灶台,釜下搁柴支烧。陶釜用泥土焙烧而成,为防烧裂,陶土中掺入砂粒,也即后来的砂锅。新石器时期,人们已经使用以红陶和灰陶为主的夹砂陶(类似于砂锅)。至青铜时代,鼎是贵族所用的锅。至西周,陶器已被铜铁器皿替代,进而推动了一场“器皿革命”。铜锅铁锅在中国流行三千年。20世纪80年代,法国人巴本在1681年所发明的“高压锅”也进入中国百姓厨房。 灶是熟食之基。“竈”是灶的古字,其本义是有开口、有烟洞、可架锅烧煮的台子。《说文》曰:竈,炊穴也。可见古人“掘地成灶”。考古显示,周口店北京人将石头堆成“灶”。广西桂林甑皮岩洞穴遗址出土了夹砂红陶釜残片,大地弯文化遗址中出土互通式圆形灶坑。新石器时期,半地穴式草房挖灶坑,将陶釜架其上。在西安半坡遗址,出土两个火坑,地面处两坑相隔,地面下两坑相通。一坑进柴禾一坑出火,两坑相通洞口起灶门作用,出火坑作用近似灶膛。在进柴处与发火处之间构设通道,吸风拔火,火势上扬,柴较充分燃烧,可较快烤熟食物。火在坑中聚气蓄热,余烬可温烤食物。灰烬在灶膛内能保存火种等等。在龙山文化遗址,灰陶灶即釜灶一体已使用。“食色性也。”“民以食为天”。“食以灶为基。”由于灶在人们生活中具有极其重要的作用,以致于后世的人们将灶的发明归功于无所不能的炎黄二帝。中国人之熟食,一般保存期比较短,必须热蒸鲜食,随烹随食。西方人食用面包,一次烘烤分次食用。在西方,一个村庄一个面包炉就够了。在中国,家家支起锅灶,埋锅造饭。为此,人们设计出“灶神”,除了掌管饮食外,还以灶为切入点,代理玉皇大帝监管一家一户善恶之行。每年的腊月二十三是“小年”,就是为祭祀灶神所设立。 常言道:“巧妇难为无米之炊”。意思即是,再乖巧的媳妇,没有米不成炊饭。请大家仔细看,炊字的结构告诉我们,炊即是“生火做饭”。人们所说“巧妇”,就是说做饭菜的技艺高。做饭菜的技艺,无非是烹、煮、蒸、烘、焙、烧、烤、煎、炸、焗、煲、炖、煨、爆、炒、熘、煸、烩、焯、焖、熬等方法,注意观察,每一种技艺离不开个火字。这火,便是薪、炭、柴生出的火。俗语说,开门七件事:柴米油盐酱醋茶。柴是七件事之首,也是制作饭菜之首要条件。过去,柴在家庭,犹如今天电气在家庭,一但停电停气,或者缺电短气,正常家庭生活难以为继。难怪中国人将文明称之“薪火”,将工资称之为“薪水”。20世纪初期,中国薪柴几近枯竭,煤炭使用越来越多,但以柴主导炊事的局面没有发生根本变化。直至21世纪初期,薪柴仍主导着中国农村炊事。 在中国有一个家喻户晓的成语,叫“煮豆燃萁”。这个著名成语出自三国曹植《七步诗》。在曹丕即位后,妒忌曹植才华,曹植从养尊处优的贵公子变成处处受打击对象。一次,曹丕命曹植须在七步之内作诗一首,作成便罢,不成则行大法。曹植急中生智,应声吟道“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急?”这便是赫赫有名的《七步诗》。曹植在诗作中将豆与豆萁比作兄弟俩,以此暗含兄弟相争,博得人们同情,争取舆论支持,事实上也达成了这个目的。然而,曹植在《七步诗》中所揭示的豆与豆萁关系,是现实生活中极为普遍的现象,烹煮豆类燃烧豆类的藤蔓,烹煮熟食燃烧作物秸秆。这也许正是人类聪明的地方,即将植物不同部位化整为零,分而治之,为我所用,用其所长。树木也如此,有的树木适宜做花木,有的树木适宜做果木。有的树木可做栋梁之材,有的树木则更适宜做薪材。有的薪材适宜做薪炭,有的薪材适宜做薪柴。即就是柴,也分为硬柴和穣柴。硬柴是热值高的木质柴,穣柴是热值低的枝叶柴。作物的秸秆,也称之柴禾。 其实,在古人那里,对薪柴认识不断深化,并进行过分类尝试。“薪”又名“荛”,“柴”又名“蒸”。汉代郑玄解释:“粗者曰薪,细者曰蒸。”“大者可析谓之薪,小者合束谓之柴”。元明时期,薪柴是植物燃料的统称。炭,也称之木炭、薪炭,是竹木枝干不完全燃烧后的产物。《说文》:“炭,烧木余也。”炭易燃、洁净、燃烧值高,且易于贮存和运输,所以是优质燃料。在某种程度上,古代中国能源文明高度,体现在较早使用薪炭以及薪炭使用方式。中国先民早就懂得区分薪材,并建立了采集、使用的思想体系与相关制度。在偃师二里头遗址,出土过炭化栎树、松柏和其他杂木,以栎柴居多。先民已经认识到栎柴热值与众不同。《诗经》按照薪柴材质,分桑薪、柞薪和棘薪等。柞柴重要性日渐凸显,西周掌薪官以“柞氏”命之。至秦代,将桑薪视作最好炊事用柴,宣称其为“薪之善者,宜以炊爨(cuàn)而养人”,并将桑柴列为熬制汤药的上佳燃料,“凡一切补药诸膏,宜此火煎之”。至南北朝,南方以龟入药,烹制时“多用桑薪”的记载。《齐民要术》也说,山西一带染制御黄色布料,“柞柴、桑薪、蒿灰等物,皆得用之”。 中国的柴性研究深入而透彻,“柴性影响食性”,“柴性影响药性”。关于柴性,从两部著作记述中可窥一斑而见全豹。在清代,有一部烹饪名著,叫做《调鼎集》。基于对不同食材热量需要的认识,推导出柴性影响食性,详细叙述了九种燃料柴性与食性。“桑柴火:煮物食之,主益人。又,煮老鸭及肉等,能令极烂。能解一切毒,秽柴不宜作食。稻穗火:烹煮饭食。安人神魂,到五脏六腑。麦穗火:煮饭食,主消渴、润喉、利小便。松柴火:煮饭,壮筋骨。煮茶不宜。栎柴火:煮猪肉食之,不动风,煮鸡、鸭、鹅、鱼腥等物,烂。茅柴火:炊煮饮食,主明目、解毒。芦火、竹火:宜煎一切滋补药。炭火:宜烹茶,味美而不浊。糠火:砻糠火煮饮食,支地灶,可架二锅,南方人多用之。其费较柴火省半。惜春时糠内入虫,有伤物命”。《本草纲目》是李时珍的中医药巨著。在《本草纲目》中李时珍认为,柴性影响药性。“八木者,松火难瘥,柏火伤神多汗,桑火伤肌肉,柘火伤气脉,枣火伤内吐血,橘火伤营卫经络,榆火伤骨失志,竹火伤筋损目也”。“火用陈芦、枯竹,取其不强,不损药力也。桑柴火取其能助药力,桴炭取其力慢,栎炭取其力紧。温养用糠及马屎、牛屎者,取其缓而能使药力匀遍也”。其实,有一个成语很有意思,这个成语叫“食辨劳薪”。与“见识卓越”的意思相近。故事是这样的,在晋朝时期,荀勖跟随晋武帝外出,当时条件艰苦,找不到适宜的柴火做饭,厨师只好把旧车车脚卸下烧火做饭。席间,荀勖对晋武帝说:“这饭是用腐朽的木柴烧出来的。”晋武帝不信,派人去询问,情况果然如此。也许,对今天居住在城市的人来说,这些已经是“老黄历”,听起来甚至有些“匪夷所思”。 传统中国,柴主导炊事,也主导取暖。说到取暖,首先想到火炕。因为,我就是睡火炕度过农村岁月。火炕的历史,可追溯至秦汉时期。2006年南水北调工程天津线干渠建设中,河北徐水大王店东黑山遗址考古发现了设施完整的汉代火炕。火炕是北方民居建筑不可或缺的组成部分。《辞海》解释,炕是“北方的一种床。用土坯或砖石砌成,下有孔道,可生火取暖”。炕与床是睡觉设施,只不过炕具有取暖作用。在古代,炕与抗通用,有抗争之意。火炕之所能,恐怕就是通过燃烧柴禾,将贮存在柴禾中的太阳能释放出来,以抗争寒冷冬季的漫漫长夜。火炕把人类栖息地向高纬度地区推进。随着火炕技术进步,火炕功能也在与时俱进。不少地方的火炕是做饭、睡觉、取暖多功能设施。改革开放以来,城乡居住条件大改善。特别是21世纪以来,城乡居民住楼房,沙发床,空调暖气。即就是没有住上楼房的家庭,也睡在了沙发床上,用上了“电褥子”、“电热毯”。火炕正在走进历史。其实,炉是比炕结构简单又便于移动的家用取暖设施。人们用将薪柴置于炉中燃烧取暖,或者烧制食物。当然,这避免不了“烟熏火燎”,甚至“烟气中毒”。 在民间,薪炭、薪柴、柴禾,只要来源方便,经济实惠,有什么用什么。与此不同,上流社会多以清洁、高效炭类取暖。宋代宫廷所用御炉炭“胡桃纹、鹁鸠色”。清代宫中多设暖阁,炉口向外排气,殿内配以薰笼,燃以“兽炭”,“乃捣木炭为屑,以物和之,作兽形”。古代也以薪炭燃料提高室温,为桑苗“保暖”催芽,材料当然也是最廉价的。《陈旉农书》记载,宋代农民已经懂得使用糠皮作为燃料,在“不可漏风”的“明密之室”中“以糠火温之”,使室内温度“如春三月”。照明和祭祀也利用薪炭。东汉文人侯瑾少年“孤贫”,白天“为人佣赁”求生,晚上则“燃柴薪以读书”。东晋名士范汪和唐末重臣柳璨的经历与其类似,前者“家贫好学,燃薪写书”,后者则“昼则采樵,夜则燃木叶以照书”,都是以薪炭作为照明材料的。据元代文献《居家必用事类全集》记载,时人还曾以“皂角花、黄花地丁、松花、槐花”作为原料,制作照明用的“万里烛”。松柏燃烧时释放出特有香味,人们采用松柏之柴“升烟祭神”,与上天对话。《宋史》即有以柏柴燃烧作求雨开端的记载。此外,蒿草等也有特殊气味,巫师“焚于炉炭”,祭奠宗室先祖或各种神灵。 在中国,有两个与取暖有关的故事非常著名。“雪中送炭”是其中之一。“雪中送炭”的成语出自宋代范成大《大雪送炭与芥隐》诗:“无因同拨地炉灰,想见柴荆晚未开。不是雪中须送炭,聊装风景要诗来。”成语典故是这样的,在北宋时,太宗赵光义生活十分节俭,但对百姓毫不吝啬。有一年冬天,天下大雪,太宗披着狐皮还觉得冷。他抬头见宫外大雪飘飘,想到那些缺粮少炭的人家日子难过,命人带上木炭和粮食去送给挨饿受冻的人。这无疑是一个推己及人、爱民如子的皇帝。据有关资料解释说,宋代总体上气候寒冷,再加上北宋首都开封附近已经严重缺乏薪炭来源,北宋的冬季就显得格外寒冷。这大概也是“雪中送炭”成语典故出自北宋的原因。其实,不仅是北宋,即就是之前的唐代,也面临严峻的薪炭供应问题。“卖炭翁”的故事就出自唐代,其作者白居易是唐代现实主义诗人,《卖炭翁》是其《新乐府》组诗之一。在诗中白居易写道:“卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红绡一丈绫,系向牛头充炭直。”从这首诗作中,我们感受到伐薪烧炭之不易,领悟大唐宫室欺负卖炭翁之可恶,也强烈感受到薪炭对抗御冬季严寒的重要性。 中国是成语的国度,成语是最简单的叙事方式。比如“炉火纯青”,唐代的药王孙思邈在《四言诗》写道:“洪炉烈火,洪焰翕(xī)赫;烟示及黔,焰不假碧。”这被认为是“炉火纯青”的最早出处。清代《孽海花》写道:“到了现在,可已到了炉火纯青的气候,正是弟兄们各显身手的时期。”这便是最早的“炉火纯青”之语。“炉火纯青”原本是指道士炼丹成功时的火侯。在很早以前人们就知道,炉内薪炭火焰的颜色代表着燃烧的温度。暗黑色即炉火温度在500℃以下;紫红色,也即“炉火通红”,大约700℃;由红变黄,意味着800-900℃;火焰发亮,逐渐变白,即“白热化”,相当于灯泡钨丝发亮的温度,即1200℃;火焰由白转蓝,即“炉火纯青”,此时超过3000℃后,也是薪柴燃烧所能达到的最高温度。也许古代炼丹家不大懂得催化剂的化学原理,以“炉火纯青”作为火候到家的象征,这时即可炼到长生不老之药。因原来的耐火材料均达不到“炉火纯青”的需要,也就没有炼丹家的长生不老之药。到后来,用“炉火纯青”之语比喻技艺或学问、修养达到精粹完美的境界的人。 当然,炼丹只是薪柴的一个小用户。除炊事密集使用薪柴外,传统手工业也密集使用薪炭,延续千年之久的秦砖汉瓦,全是以柴为燃料的烧造制品。可以这样说,在现代经济中,石油是工业的粮食。在传统经济中,薪柴是手工业的粮食。大家知道,中国陶业起步早,而烧造陶器需要火,需要柴。西方认为,中国是陶瓷的国度,中国陶瓷世界闻名。早在8000年前,中国人的祖先就发明制陶技术,进而成为世界最先烧造和使用陶器的族群。制陶是一个复杂的技术系统,至少包括泥土制胚技术,选用薪柴的“柴技术”,把握燃烧的“火技术”。好的陶瓷,得益于窑变。与其说窑变,不如说是火变、柴变,柴性决定着陶性。《初学记》记载,秦末兵燹不断,民众大饥,一些没落贵族曾涉足陶业。“魏郡王高……夫妻昼则佣耕,夜则伐草烧砖”。宋代陶业迅速发展,与官方“窑务为薪”政策有关。广东《清远县志》记载,当地成为砖瓦重地,因“清远柴草便利,制造砖瓦实为相宜”。中国白酒世界闻名,酿造白酒工艺中,蒸馏是一个关键环节,蒸馏左右着白酒数量与质量。但蒸馏技术取决于用火技术,与薪柴的质量和数量关系密切,柴性左右着酒性。宋代酒业发达,薪柴消耗惊人,各地罗致薪炭以酿酒牟利。宋代欧阳修曾撰文抨击曲沃县官方为维持官营酿酒作坊运转,肆意向民众征发薪炭,累民过深。 大约七八千年前,人们开始烧造陶器;大约在三四千年以前,人们开始烧造青铜器;大约在两三千年前,人们开始烧造铁器。这些烧造技术和烧造经济,完全是由薪柴支持的技术,薪柴支持的经济。据学者蓝勇等人考证,宋代以前,薪柴一直是冶铸业的主要燃料,几乎达到燃料构成的七成以上。明朝宋应星《天工开物》说,在明代,木炭仍是冶铸业重要燃料。“凡山林无煤之处,锻工先择坚硬条木烧成火墨。其炎更烈于煤”。南粤地区无煤,冶铸业全仗薪炭。《广东新语》记载,“产铁之山,有林木方可开炉。山苟童然,虽多铁亦无所用,此铁山之所以不易得也。”这深刻揭示了薪柴与铸造业的天然联系。南方产竹,人们“烧巨竹”使之成炭,以代替木炭冶铸。唐末宋初的文人李昉认为,好铁匠“炼好铁”,“当用竹炭”。河南师范大学王守谦教授认为,从北宋到南宋,竹炭一直是四川冶铁主要燃料。南宋诗人陆游曾写道:“邛州出铁,烹炼利于竹炭,皆用牛车载以入城。”清代潘荣陛曾以“江南柴灶,闽楚竹炉”来形容南方冶铸对竹木燃料大规模利用。 大家知道,中国丝绸闻名世界,并造就繁荣逾越千年的“丝绸之路”。丝绸的产业链条比较长,栽植桑树,采集桑叶,桑叶喂蚕,蚕茧抽丝,生丝变熟丝,熟丝造织物。起点是桑树,中间环节以薪柴燃料为支撑。 中国茶叶世界闻名,茶业起点是茶树,中间炒茶制茶,直至饮茶,以薪柴燃料为支撑。 俗谚云:办盐柴为本。制盐也需要薪炭,尤以海盐熟盐为最。生盐靠晒,熟盐以燃烧柴草熬制。唐代京兆一带出现过百姓“取水柏柴烧灰煎盐”的情景。《宋史•食货志》谈到了以芦苇为薪煎烹食盐的技术,盐业典籍《熬波图》将樵采薪柴作为熬盐流程重要一环。 在中国历史上,有一个滑天下之大稽的笑话,这就是“烽火戏诸侯”。周幽王是个迂腐昏君,他倚仗地位权势娶了大美人褒姒。《东周列国志》形容褒姒:“目秀眉清,唇红齿白,发挽乌云,指排削玉,有如花如月之容,倾国倾城之貌。”褒妃虽美,嫁给昏君自然不开心,“从未开颜一笑”。为博取褒姒一笑,周幽王出赏格:“谁能叫娘娘一笑,赏金千斤。”于是,有人想出“烽火戏诸侯”的办法。一天傍晚,周幽王带着褒姒登城楼,命令四下点起烽火。诸侯们看到烽火,以为西戎来犯,火速领兵救援。兵临城下,但见灯火辉煌,鼓乐喧天。这才知道,周幽王为了取乐娘娘而干出荒唐事。各诸侯狼狈不堪,怒而不言,收兵回营。面对此情此景,褒姒淡然一笑。此即“一笑值千金”。这个故事的荒唐之处在于,“烽火”本是军事设施,国家重器,却被私用“博得美人一笑”,视国事为儿戏。除作“烽火”,薪炭的军事应用主要是火攻和烽燧。战国时代,燕齐战于墨城,齐将田单麇集壮牛千头,牛尾绑缚点燃芦苇,受热负痛,牛群向前狂奔,冲溃敌军,齐军收复“七十余城”。三国时代,孙权率军攻击魏地,魏军招募壮士数十,以干松枝制火炬,“灌以麻油,从上风放火”,终败孙权。数年之后,周瑜如法炮制,“取艨冲斗舰数十艘,实以薪草,膏油灌其中”,借风势“延烧(曹魏)岸上营落”,以同样方式扳回一局。烽燧,也称之烽火台。烽燧最晚出现于西周时期,是古代战争中常见的边疆报警方式。唐人李贤对烽燧制作和使用有如下文字:“边方备警急,作高土台,台上作桔皋,桔皋头有兜零,以薪置其中,命低之,有寇即燃之,举之以相告,曰烽。又多积薪,寇至即燔之,望其烟,曰燧。昼则燔燧,夜乃举烽”。 薪炭、薪柴、柴禾在传统中国广泛应用。由此,柴是中国传统技术、传统经济的重要支撑。同时,柴也是中国文化的重要构成部分。因此,有关柴的成语也就比较常见,比如:蓬户柴门,骨瘦如柴,柴米夫妻,数米量柴,柴米油盐,湿肉伴干柴,干柴烈火等。以及众人拾柴火焰高,留得青山在不愁没柴烧,磨刀不误砍柴工等,浅显易懂。与薪有关的成语更多,比如:釜底抽薪,薪火相传,卧薪尝胆,杯水车薪,称薪而爨(cuàn),数粒乃炊等。有些与薪有关的成语不常见,却很有意思。比如,薪桂米珠,与薪桂米珠的意思非常接近。成语故事是说,战国时期的纵横家苏秦擅长辩论,凭一张嘴到处游说。他去楚国要求见楚王,把守宫门的谒者索贿不成,故意陷害他,让他先住三天,卖给他的东西特别贵。楚王见苏秦后,谈得非常投机。苏秦说楚国的米像珍珠、柴禾像桂木一样贵。有不少与薪柴有关的成语与劳作有关,反映了与之相关的生存状态。比如,负薪之病,以及与其意思相近的负薪之忧、负薪之疾、采薪之患、采薪之疾等。司马迁在《史记·平津侯主父列传》中写道:“臣弘行能不足以称,素有负薪之病,恐先狗马填沟壑。”大概意思是说,因为负薪,也就是背柴,过于劳累,体力还未恢复。可见,负薪是过去常见的重体力活。成语负薪之议、负薪之言,其中“负薪”,也就是背柴禾,背柴禾的人所言所议。还有负薪之资,负薪之才,这些成语似乎有瞧不起人之嫌,即是地位低微的人之资质、智慧、能力。 总之,人类文明始自薪柴利用,薪柴支撑了中国传统文明大厦。放眼全世界,20世纪之前,薪柴一直是世界最主要能源,也可称之为人类的“柴性时代”。18世纪蒸汽机出现,之后煤炉替代柴炉,煤炭替代薪柴,20世纪20年代,世界进入了“煤性时代”。19世纪电力开始代替蒸汽机,电器工业迅速发展,石油消费迅速提升,20世纪60年代石油取代煤炭,世界进入了“油性时代”。历史上人们采伐树,采集柴,制作薪炭、薪柴、柴禾以及贮藏、运输、买卖、使用,类似于当今世人对煤、气、油、电的勘探、采掘、提炼、贮藏、运输、使用。 今天,全球范围讨论能源危机问题,这事关人类前途命运。事实上,早在工业化之前,农业化就导致了异常严峻的“柴危机”。世界各大中心城市均先后出现过“柴短缺”的严峻局面。大唐国都长安“柴危机”,关中周边青山不再。大宋国都开封“柴危机”,中原大地也面临“柴短缺”困扰。元、明、清定都北京,拱卫北京的青山也很快成为童山。西藏拉萨附近的山,曾经也是林木茂密的青山,如今已是童山。不只中国,全球范围古老的大中城市所在之地,尽皆“童山濯濯”。我们用尽了薪柴,收获了城市,收获了文明,却失去了青山,失去了原生态。煤、气、油、电,走进文明,走进生活,这是人类之大幸。过去,我们没能很好珍惜树木资源,粗放使用木柴,过多消耗木柴,过度毁坏植被,导致严重的生态赤字,背上了严重的生态债务。如今,我们应该加倍珍惜煤、气、油、电资源,科学利用、精细利用、节约利用、永续利用。也要抓住这个机遇,让山林休养生息,加快恢复与重建森林,加快恢复与重建昔日的森林美景。 (责任编辑:admin) |