秦羚学者

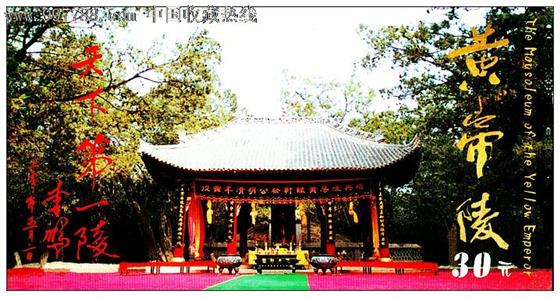

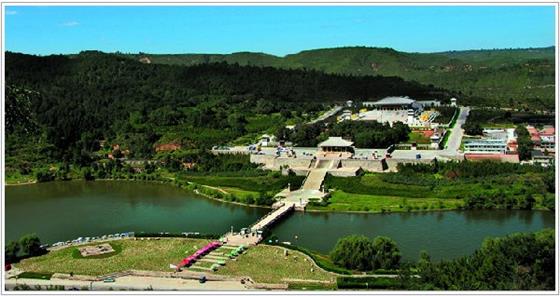

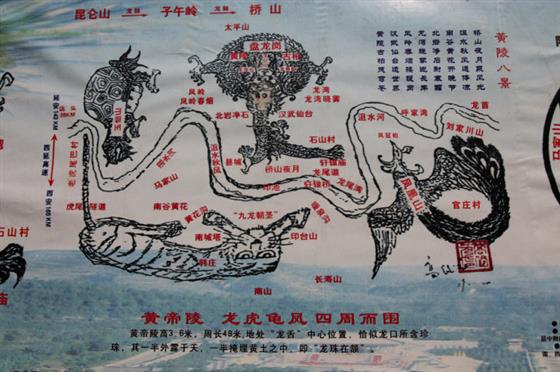

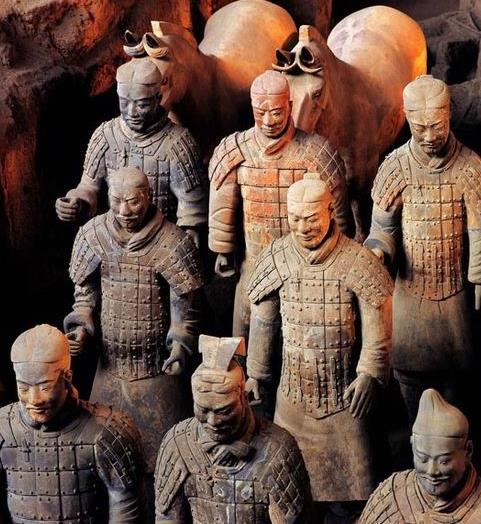

中华民族的传说时代,是一个英雄辈出的时代。“三皇五帝”是这个时代的代名词。在汉代以前,“三皇五帝”并无确指。炎帝、黄帝、蚩尤是“三皇五帝”时代世代相近的三个代表人物。这三位大英雄,也是三个部族的大首领。这三大部族所处的历史时期,是采集与农耕交替,采集向农耕过度的时期。三者相较,炎帝部族兴起略早于黄帝部族,当黄帝部族兴起之时,炎帝部族已趋向衰落。当黄帝部族如日中天之时,蚩尤部族成为有力而莽撞的竞争者。黄帝部族先是战胜并吸收了炎帝部族,之后又战胜并吸收了蚩尤部族。可以说,在与炎帝、蚩尤的部族争锋中,黄帝部族获得完胜,由此开启了三大部族大融合的伟大历史进程,从而演绎出华夏文明惊天动地、波澜壮阔的美丽画卷。 古人常以技术特长、历史贡献称谓其部族首领——将最早用火的部族首领为称之为“炎帝”,将最早练射箭习武的部族首领称之为“黄帝”,将最早采摘种植的部族首领称之为“华”,将最早和泥制陶的部族首领称之为“尧”,将最早推行熟食制度的部族首领称之为“舜”,将最早捕渔垂钓的部族首领称之为“鲧”,将最早治蛇治水的部族首领称之为“禹”,将最早推行农耕的部族首领称之为“夏”。华代表采集,夏代表农耕。华夏即采集与农耕并存交织,石锄石斧,刀耕火种。 在黄帝、炎帝、蚩尤三大部族经历了历史性大融合之后,形成了后世称之为华夏的部族,也即华族,或华夏。当安宁与和谐代替了血腥与杀戮,华夏部族历史性地进入了一个繁荣发展的时期,一个发明创造集中爆发的时期。时至大汉,天下大治,太史公史马迁作《史记》,认定“五帝”即黄帝、颛顼、喾、尧、舜,从而坚定了黄帝是“五帝之首”的地位。在《史记》中,史马迁将黄帝描述成一个智慧超人:“生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而聪明。”在概括这一时期的重要发明创造时,虽然只用12个字,即“治五气、获五种、抚万民、度四方。”但这些发明创造涵盖了衣、食、住、行、农、工、商、货币等若干重要方面。 也许,这些发明创造确有附会之处。但是,在大融合之后,以黄帝为首领的华夏部族进入加速发展时期当是一个不争的事实。正因为如此,黄帝赢得了当世的尊敬与拥戴,也赢得了后世的爱戴与赞誉,赢得了“人文始祖”的万世尊荣。从此以后,迁徙不定,分合无常华夏各部,无不自认是黄帝后裔,自觉尊崇黄帝是先祖,这是“剪不断、理还乱”的血缘关系,更是千秋万代的文化传承。自夏代至秦汉,文明程度较高的诸夏(“华夏”一词为周人创造,并指代周所承袭的文明)与文明程度较低的诸夷,犬牙交错,此出彼入,时而互相争斗,时而和平交往,对立统一,逐渐融合。因华夏文明体量大、实力强、优势突出,顺利吸收并包容了诸夷文明,由此形成了以大汉朝代命名的汉人汉族。顺理成章,黄帝成为汉人推崇的“人文始祖”。此后,经历唐宋元明清,持续了汉人所代表的华夏文明与周边各民族的融合进程,这便形成了今日之中华民族。追根溯源,自然而然,黄帝也就成为中华各族共同推崇的“人文始祖”。 赢得万世尊荣的轩辕黄帝葬于何处?在国内,名气较大的黄帝陵有四处:陕西桥山黄帝陵,河南荆山黄帝陵,河北涿鹿黄帝陵,以及甘肃正宁黄帝陵。然而,历朝历代官方认定:陕西桥山黄帝陵是“正统的”黄帝陵。这已经成为不可更改的历史事实,继续争论毫无意义。当初为何确定桥山黄帝陵是“正统的”?其中原委,恐怕后世之人已难以确切知晓。以我猜想,大概和桥山黄帝陵与周室相距不远有关。司马迁在《史记》中载明“黄帝崩,葬桥山。”这更加强了桥山黄帝陵“正统性”。历史不由分说,桥山黄帝陵是供奉祖先神灵的地方,也是全球华人精神永驻的圣地。 19世纪末叶至20世纪初叶,中华民族突遭强敌环伺,列强围困,灾难深重,危机四伏。此乃“千年未有之变局”。黄帝,5000年中华文明的光辉符号。在19世纪与20世纪交替之际,黄帝再次成为凝聚民族复兴伟大力量的一面旗帜。1942年,抗日战争进入最为艰苦卓绝的时期,人口大省河南又遭遇“大饥荒”,偌大一个中国,饥寒交迫,惨绝人寰。国民政府为动员抗日救亡力量,1942年改陕西的中部县(于公元384年置县,据说因为黄陵县是黄帝部族活动中心地带,所以称之“中部县”)“桥陵”为“黄帝陵”。是年冬天,蒋介石题“黄帝陵”,匠人勒石成碑,置于黄帝墓前。自此以后,“黄帝陵”一名沿用至今。“黄帝陵”所在地的县,也于1944年由中部县改称黄陵县。 在中华墓葬中,黄帝陵编号为001,也即“中华第一陵墓”,也是“天下第一陵”。秦始皇在统一六国后,自认为其功绩超过了“三皇五帝”,因此将皇和帝叠加在一起,创造出一个无比尊贵的新词——皇帝,并自称“始皇帝”。秦始皇死后葬在骊山脚下,因其好大喜功,其陵墓极尽奢侈豪华。与秦始皇的超级陵墓相比,黄帝陵要简陋得多。但是,在中国人心目中,陵墓的地位来自陵墓主人的地位。黄帝是人文始祖,其地位至高无上,黄帝陵的地位自当至高无上。相比之下,秦始皇陵也就只能屈居第二了! 在大秦帝国,规定天子的坟称陵,庶民的坟称墓。在大汉帝国,规定在天子的陵旁设庙。刘邦建立大汉政权后,在桥山西麓黄帝陵下建起“轩辕庙”。唐代宗大历五年至大历七年,对“轩辕庙”进行了历时二年重修扩建。宋朝开宝二年,因沮河水连年侵蚀,桥山西麓经常发生崖塌水崩,直接威胁“轩辕庙”安全,地方官员上书朝廷,宋太祖赵匡胤降旨,将“轩辕庙”由桥山西麓迁移桥山东麓,在原“黄帝行宫”基础上兴建“轩辕庙”。这便是当今人们前往拜谒的“轩辕庙”。 数千年来,祭祀黄帝从未中断。从夏、商、周,到秦、汉、隋、唐、宋、元,一开始人们将黄帝作为天神、帝王祭祀,后来更多地将黄帝作为祖先祭祀。每个中国人都将面对两个意义的祖先,一个是血脉意义的祖先,传承着基因密码;一个是文化意义的祖先,传承着文化密码。不敬鬼神敬祖先,这是中国文化的一大特色,也是中国文化自信的显著标志。见诸文字,最早是秦灵公“作吴阳上畤,祭黄帝”。此后,各代均有祭祀黄帝活动,尤其明清两朝祭祀黄帝活动非常活跃。近代以来,中华民族生存与发展面临的压力“前所未有”,“到了最危险的时候”,直到20世纪下半叶还存在被“开除球籍”的危险,如此人们对人文始祖的祭祀活动愈发迫切愈加频繁。改革开放以来,古中华呈现勃勃生机,来自海外拜祭先祖的华人越来越多。他们千万里寻根问祖,不忘家乡眷恋故土,血脉相连血浓于水,同根同祖共圆伟大复兴“中国梦”。 21世纪以来,祭拜黄帝陵的人越来越多。有人在看到黄帝陵墓“圆形宝顶”后,心中起疑,觉得黄帝墓葬是明清形制,提出了黄帝陵“是不是明清产物”的疑问?其实,就史实而言,凭心而论,黄帝陵原本“无形无制”,最早称之“衣冠冢”。在《周易•系辞下》中有这样的记载:“古之葬者,厚衣之以薪,葬之于中野,不封不树,丧期无数。”也即是说,上古墓葬非常简单,用柴草将死者掩埋于荒野,不起坟丘,不栽树木,亦无丧礼。在甲骨文中,尚无“棺”字。黄帝下葬,当无棺椁。从甲骨文“葬”字看,其本义是“死者埋入四周有草木的地下”。必须指出,古人所说“树”,是今日栽植、植树的意思(比如“十年树木,百年树人”)。所谓“不树”,也就是“不植树”。但“不植树”不等于“没有树”。这就像我们今天在林区所看到的,棺木下葬之后,新起了坟丘,并无新植之树,而在坟丘周边不无草木,且草木葱荣。这些草木,先坟丘而存在,自然而然。 自商周时期出现了青铜农具,春秋时期出现铁制农具,至战国时期铁制农具普遍使用,传统农业“大提速”。这必然导致耕地垦殖加速,也必然加速森林资源消耗。“三皇五帝”时代,中国森林覆盖率在60%以上,至战国时期剩下45%左右。在传统农业兴起之后,人们生产生活聚集在平原河谷,耕地田园替代了草地森林,缺林少木成为大趋势。在墓地植树,更多是标志意义。此时,正值史家称之春秋战国的时代,墓地林木稀少,墓园植树渐成习俗,兴起而兴盛。《礼记》是成书于汉代的儒家经典著作,在其中出现了这样的记载:“尊者丘高而树多,卑者封下而树少。天子坟高三刃,树以松;诸侯半之,树以柏;大夫八尺,树以栾;士四尺,树以槐;庶人无坟,树以杨柳。”虽然后世的人们并没有严格遵从这样的礼教礼数,但墓地植树的风俗习惯一直延续至今。 “三皇五帝”时代,中国墓葬多为长方形或方形竖穴式土坑墓,地面无明显标志。河南安阳殷墟遗址发现巨大墓穴,有的深达10余米,有大量奴隶殉葬和车、马等随葬。周代陵墓集中在陕西西安、河南洛阳,尚未发现确切地点,陵制不详。自战国时期起,出现陵墓坟丘和固定陵区。秦始皇是“千古一帝”,其墓葬也登峰造极,陵区规模大,墓地封土高,随葬极尽奢华。这种墓葬奢靡,一直延续至清代。黄帝是上古时期人物,黄帝之葬必然是上古之葬,极其简单而简陋。据《史记》记载:“上(汉武帝)议曰:‘古者先振兵泽旅,然后封禅。’乃遂北巡朔方,勒兵十余万。还,祭黄帝冢桥山,释兵须如。”这次“勒兵十余万”的祭祀活动,为后世留下“汉武仙台”。由此可见,在汉武帝祭祀以前,桥山“黄帝陵”已经存在,但当时的规格和形制只是“黄帝冢”。自汉代以来,各朝重视,整修添土,冢所加大。如此,黄帝陵的外在“形制”也与时俱进,打上了时代烙印。正像大家看到,如今气势恢宏的黄帝祭祀大殿是21世纪所为。 黄帝陵外在“形制”与时俱进,黄帝陵的树也在与时俱进。试想,当初黄土高原是莽莽林海,黄帝生于斯,长于斯,葬于斯。黄帝陵区的树,有最初自然留存之树,也有自然落子新发之树;有人工栽植之树,也有人工栽植之树落子所成的树;有黄帝时代之树,也有历朝历代所植之树。有轩辕柏,有周柏、秦柏、汉柏、唐柏、宋柏、元柏、明柏、清柏,也有“中华世纪柏”。黄帝陵柏树林是中华民族之林,中华文明之林,中国历史之林。 相传,当初黄帝教化民众走出洞穴,伐木造屋,导致林木稀疏的桥山洪水泛滥。黄帝顿悟,从此改伐木为植树,并率先垂范,亲手植柏一株,此即“黄帝手植柏”。这是中华民族植树的先声。数千年来,人们敬仰黄帝,也敬仰黄帝所植之柏。自从有了在陵园植树的习俗之后,祭祀黄帝活动,增加了植树内容。在祖先陵区所植之树是与祖先心灵对话的追思之树,是歌颂祖先丰功伟绩的颂德之树,是向祖先报告后世发展成就的和平之树、繁荣之树,也是祈求祖先庇佑的护佑之树。 柏树是长寿之树,是常青之树,是“百木之长”。中华文明发端和崛起于黄河流域,无比珍视柏树所具有的高贵品质——斗寒傲雪、正气凛然、坚忍不拔、不腐不朽。在中国人的内心世界,柏树是一种真实的精神存在。孔子云:“岁不寒,无以知松柏;事不难,无以知君子。”在陵园植柏的传统习俗,恰如其分地烘托民族血脉生生不息的氛围,体现了中华文明长盛不衰的愿景。 帝王陵寝、古刹庙宇,柏树成群是一个显著特征。泰山“柏洞”、曲阜“三孔”,闻名遐迩。泰山歇马崖北盘道,古柏夹道,浓荫蔽日,人行其间,象似进入荫凉洞中。清光绪二十五年(公元1899年)张玢立石“柏洞”。“三孔”柏树,以“孔林”为盛。30华里孔林是衍圣公世袭坟冢,从“万古长青”坊至孔林3华里甬道,神奇古柏令人叹为观止。走在甬道,顿感肃穆。成都武侯祠古柏、登峰嵩阳书院“周柏”、泰安岱庙“汉柏”、北京故宫御花园“连理柏”,北京天坛“九龙柏”,皆可谓“名满天下”。但这些古柏与黄帝陵柏树相比,无不相形见绌。黄帝陵区是古柏之林,柏树之海,是全国面积最大、保存最完整的古柏林。黄帝陵古柏林面积160公顷,8万余棵,其中千年以上古柏3万余棵。这是中华民族重要的自然景观、人文景观和历史遗存,也是五千年中华文明史的活证人。 黄帝陵古柏,不仅数量多、树龄长,而且品种齐全,以侧柏为主,兼有扁柏、圆柏、刺柏等。特别是黄帝陵侧柏,采撷日月精华,参天蔽地,森森然然,数千年昂然耸立,从容淡定,雄视天下。据传说,黄帝活到118岁。在一次东巡期间,晴天霹雳,一条黄龙自天而降,对黄帝说“你的使命已完成,请与我一起归天。”天命难违,黄帝上龙背。黄龙飞抵桥山,黄帝请求下驾安抚臣民。黎民百姓闻讯,从四面八方赶来,恋恋不舍。黄龙再三催促,黄帝上龙背,人们拽住黄帝衣襟,一再挽留。黄龙将黄帝带走,剩下黄帝衣冠,葬于桥山,起冢为陵。后世“龙的传人”是否与此有关?不得而知。不过,黄帝陵的“龙柏”如一柱擎天,直刺苍穹,树干螺旋上升,彰显龙的气度与神韵。而且,黄帝陵古柏多有“龙化现象”:古老的柏树枝干要么似龙头,要么似龙身,要么似龙爪,要么似龙须,关于龙的所有意象,在黄帝陵古柏树上皆可寻见踪迹。这是一个需要现代科学破解的“神秘现象”!黄帝以及黄帝陵的古柏,为我们留下铮铮向上的气度和不屈不挠的灵魂!无论是国阜民丰的年代还是饱受屈辱之时,龙的传人总是保持内心强大与坚韧,佑我中华文明成为人类文明长河中唯一不曾断裂的伟大文明。 在黄帝陵古柏中,最驰名最具影响力的首推“轩辕柏”。轩辕庙门内西侧一棵高大古柏,传为轩辕黄帝所植,人称“轩辕柏”,亦称“黄帝手植柏”。当地谚云:“七搂八乍半,疙里疙瘩不上算。”“轩辕柏”历经数千年,枝干苍劲挺拔,柏叶青翠。树高19米,胸围11米,直径3.5米。轩辕柏赢得了“世界柏树之父”、“中华名木之首”的称誉。 轩辕庙“人文初祖”殿前西侧,据轩辕柏不远处有一巨柏,称之“挂甲柏”,也称“将军柏”。前文以及提及,汉武帝祭祀黄帝。在修起九转祈仙台(即“汉武仙坛”)的第二天,旭日东升,汉武帝令18万大军列队俯首默祭。武帝卸下盔甲,挂在殿前一棵柏树上,然后独自登祈仙台,祈祷黄帝保佑他长生不老,日后成仙升天;保佑大汉江山永远太平。此后,汉武帝挂过盔甲的柏树周身斑痕密布,纵横成行,柏液中出,似断钉在内,枝干皆然。 在民间有“二月二龙抬头”的说法。据传说,农历是黄帝编制的历法,农历二月二是黄帝的诞辰日。公元2000年3月7日,也是2000年农历的“二月二”。这一天,人们在黄帝陵栽植了一棵柏树,取名:中华世纪柏。为了栽植好“中华世纪柏“,人们采集了34个省市自治区及特别行政区的土壤培植,掬黄河、长江入海口之水浇灌,以此表达中华各族对轩辕黄帝的仰慕、缅怀之情和对新世纪的祈福之意。在“中华世纪柏”旁,矗立着15 吨的泰山五彩石,其上由法兰西艺术院院士、国际著名华人艺术家陈瑞献撰写了《庚辰黄帝圣诞志》,以石铭记先祖恩德,喻意我神州社稷稳如泰山,中华儿女兴帮治世的责任重于泰山。“中华世纪柏”不是黄帝陵古柏,而是“中华名木”,它象征着民族团结、国家昌盛。从“黄帝手植柏”到“汉武帝挂甲柏”,经历两千多年建立了大汉朝。从“汉武帝挂甲柏”到“中华世纪柏”,又经历了两千多年,这是伟大复兴“中国梦”的另一种表达形式。 黄帝陵的柏树也是柏树,作为有生命的树木,也要经历生老病死,也要面对生死轮回。黄帝陵的柏树又不是一般柏树,它是生命的载体,也是文化的载体。黄帝居功奇伟,万世敬仰,黄帝陵的柏树也受到了历朝历代的精心照顾,万般呵护。大唐盛世,开元、天宝年间(713—755)植柏1140余株,这是黄帝陵大规模植树的最早记载。北宋嘉祐六年(1061年)植柏1400余株,并指派寇守文、王文政、杨迈三户专职看护。自明代以来,对黄帝陵实行重点保护,免除黄帝陵地产粮税。明太祖朱元璋降旨,桥山“黄帝陵设立五品护陵官二人”。后来,逐渐演变为黄陵县令兼充护陵官。清代曾多次开展黄帝陵植柏护柏活动。一直延续至今,黄帝陵管理局常设林务管理机构,专司其职,负责黄帝陵树木的培育、保护和管理。 在元朝,曾发生砍伐黄帝陵林木的事件。泰定二年(1325)泰定帝颁圣旨:“据见告省会,给榜文常训,张挂禁约,无得似前骚扰。如有违犯之人,许诸人捉拿到官,痛行治罪。”十年“文革”期间,黄帝陵也未能逃过劫难,古柏树林遭致破坏,其中盗伐、建设性采伐古柏达到269棵。1975年,陕西省文管会挺身而出,保护古柏,更多古柏躲过了灭顶之灾。 病虫是树木的天敌。1986年5月黄帝陵柏树林面临一次空前浩劫,有400多亩柏树林枝叶枯黄,岌岌可危。原来,这是明纹侧柏松毛虫肆虐。这是一场没有硝烟的战争。当年6月,黄陵县组织了有史以来规模最大的群众性病虫害防治工作,全县停止办公、停产停课,全力以赴上山捕虫。经过20多天,共捕捉明纹侧柏松毛虫800多万条。1986年没能根除后患,之后连年发生,屡屡危害,这加速了科学防治黄帝陵柏树林病虫害工作。1994年陕西省森防总站启动综合治理黄帝陵古柏林虫害项目,在摸清害虫生活规律基础上,开展明纹柏毛虫、双条杉天牛、毒蛾、小蠹虫防治试验,制作招引益鸟鸟箱,饲养赤眼蜂,实施天然杀虫项目,使黄帝陵防治病虫害逐步走上了科学防治之路。 虫害肆无忌惮,火患更加危险。虫害是天灾,火患多人祸。黄帝陵柏树防火,责任重如泰山。为预防黄帝陵柏树火患,陵区柏树林细分为6个责任区,29个管护小班,实行划片包干,山头地块、入林路口、林内坟头看护责任到人,及时清理陵区可燃物,严禁火种入林。为防万一,建立健全了防火视频监控系统,配齐配足消防器材和灭火设施。设立两支防火预备队,专业队员120人,全日巡逻检查、快速应急,确保万无一失。 千百年来,人们在黄帝陵柏树林防盗、防火、防病虫上竭心尽力,功不可没。进入新世纪,更上一层楼。林业人开始了古柏“防老化”的科学探索。2011年,国家林业局森防总站牵头,陕西省林业厅、黄帝陵管理局、北京北植唯嘉园林公司等单位联合开展黄帝陵古柏树保护试点工程。在完成古柏生长环境、土壤、病虫害等现场勘查后,先期对轩辕庙西院5棵古柏进行抢救性复壮试验。通过地下环境改良、支撑、树洞修复、树冠整理、围栏保护、护坡、地被改良等12项保护技术应用,古柏根系引导效果明显,新枝新梢新面貌。这项为黄帝陵古柏“量身定做”的复壮保护项目,将令炎黄子孙在拜祭先祖时欣赏“古树新姿”。 生物技术和信息技术是21世纪高科技的两大核心领域。陕西林业人试图将这两大核心领域的顶尖技术应用于黄帝陵古柏培育、保护和管理。2012年启动了黄帝手植柏克隆扩繁保护工程,通过“微型扦插”和“组织培养”方式,培育出与“黄帝手植柏”遗传品质、基因完全相同的再生植株,在遗传学上与黄帝手植柏完全一样,保证黄帝手植柏遗传资源纯正。2014年启动创建黄帝陵林区云信息系统的工作,通过设立云计算中心,实地信息收集点,利用物联网、互联网技术,实时掌握林区各类信息,确保黄帝陵林区各项监管举措及时到位有效高效。 世间没有长生不老的人,也没有长生不老的树。但是,黄帝和他的树永远活在我们心中。 (责任编辑:admin) |