秦羚学者

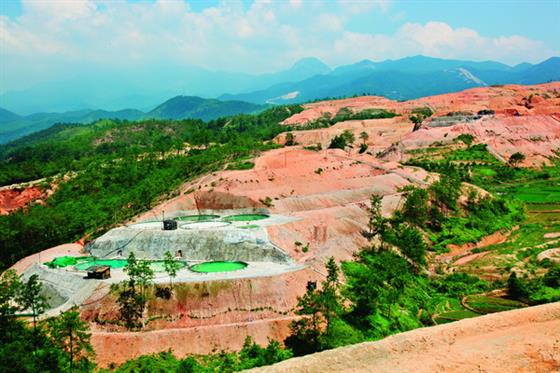

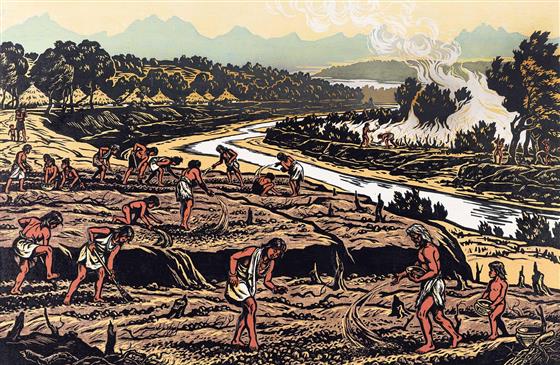

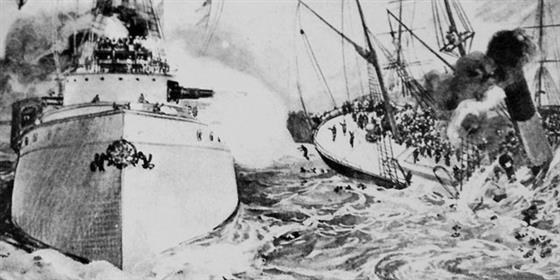

湖广填秦岭 在清初,秦岭遍布原始森林,被称为“南山老林”、“巴山老林”。卢坤《秦疆治略》:秦岭“向来皆是老林,树木杂丛,人迹罕到。” 清初,全国23个楠木产地,汉中名列前茅。清中期,秦岭依然保留着原始森林景观。乾隆二十五年有奏报称:“由略阳、风县东经宝鸡等县至郧西,中间高山深谷,统称南山老林;由宁羌、褒城至竹山县,统称巴山老林”。当时,镇安县山深林密,常有猛虎为患。商南县“民少地荒,禽兽逼人。”乾隆以前,咸宁县“南山多林密嶂大,溪水清澈,山下居民多资其利”。《陕西通志•物产四》:“猕猴出终南山”。《西安府志》有“鹿、麋、獐”。《周至县志•物产》“猴,长臂者为猿,出南山”。《华阴县志•方产》虎、鹿、麂、麝、狨、猴,“山中猕猴结群而行,非止千百跳掷号叫,谩不畏人”。《雒南县志》有猿、麋、鹿、麝、麂等。《山阳县初志》有麋鹿。河南境内崤山、熊耳山、伏牛山多有“猿”和“猴”。《鲁山县志》有“麋”。《卢氏县志》有鹿和獐。天水、礼县、文县等都有鹿群分布。至清代中叶,汉水中上游原始森林尚未遭到严重破坏。 现今,人们已经熟悉的一个词汇,即是“湖广填四川”。之所以“填四川”,是因为宋金战争、蒙元战争,农民起义,三藩之乱,人口锐减。1668年,成都人口只剩7万,州县减损达80-90%,全省人口约60万。《四川通志》:“蜀自汉唐以来,生齿颇繁,烟火相望。及明末兵燹之后,丁口稀若晨星。”清朝施行一系列“填四川”政策。所谓“湖广填四川”,实际也是“湖广填秦岭”。明代曾有流民进入秦岭谋生,后来的张献忠、李自成起义,清初“三藩之乱”,皆波及汉中、安康、商洛三地,导致人口减少。据曹树基估计,当时陕南约有70%的人口或死于战乱,或转徙他乡。“虎迹狼蹄多于人迹,千里幅员,大半黄茅白苇。”顺治六年,朝廷颁布《垦荒令》。顺治十四年,户部颁布《垦荒劝惩则例》,奖励垦荒有功者,并把垦荒多少与户口增减考核地方官。康熙时,修改垦荒令,用优惠政策鼓励招徕流民开垦荒地。这次移民浪潮,大致在道光年间进入尾声。据萧正洪的研究,褒城、南郑、沔县、城固、西乡、石泉、汉阴、商州、安康10县,在康熙时41.6万人,道光时达到211.7万人。其中,汉阴县在明万历年间仅3570人,清道光年间猛增到123300人。“十家九客户,百年土著无”。于是,在人文意义上,秦岭也是“南方的北方,北方的南方”。 玉米、土豆的联合进攻 从更加广泛意义上看,15世纪到17世纪,发生了对人类发展产生巨大影响的事件,也是对秦岭产生巨大影响的事件,这就是地理大发现。如今。玉米、马铃薯已是中国第三、第四大主粮。然而,500年前,玉米、甘薯和马铃薯才刚刚进入中国。因为地理大发现,16-17世纪初,即明朝中后期,原产于美洲的玉米、甘薯和、铃薯,以及花生、烟草和可可先后传入中国。这些作物与中国传统农业技术组合,取得了巨大成功。在此之前,中国传统作物水稻、小麦、粟,皆不宜山地种植,这在无形之中保护了秦岭森林植被。玉米可主粮,可酿酒、制粉。玉米因耐旱、耐瘠、耐低温特性,适应能力强,山地沟壑均可种植,山多田少地土较贫瘠地区种植更为普遍。甘薯,又名番薯、山芋、地瓜等,既可蒸、煮作主食,又可刨丝、切片作副食,还可制粉、酿酒、熬糖。甘薯不择地而生,高阜沙地都能高产,亩产数千斤,胜种五谷几倍。明末,玉米、薯类等美洲作物,在中国种植尚不广泛。清初,特别是康熙至乾隆年间,全国大部分地方开始广泛种植,可谓是遍布大江南北,这也是康乾盛世形成的客观原因。因种植玉米、薯类等作物,围垦森林与湿地,秦岭森林面积大幅度减少,以至于南阳一带“垦无可垦”。清朝前期100多年,因种植玉米、番薯等美洲作物,农业持续扩张,耕地迅速扩展。《清实录》和康熙、雍正《大清会典》记载,1661年全国耕地549万顷,1685年607万顷,1724年723万顷。乾隆《洵阳县志·物产》记述:“凡苞谷既种,惟需雨以俟其长,别无培护。岁稔时每市斗仅值钱三十文,市斗较食斗一倍有奇。中人日食需钱数则无饥矣。故熙熙攘攘皆为苞谷而来也。” 透支森林的“盛世” 康乾盛世,人口爆炸性增长。康熙时,全国人口由明朝末年的0.8亿恢复至1亿,乾隆五年达到1.4亿,乾隆二十七年超过2亿人,乾隆五十五年突破3亿,1840年突破4亿。人口爆炸式增长的一个重要原因,即是玉米、番薯等美洲高产作物进入中国,食物生产供给增加,能够养活更多人口。“鸡生蛋,蛋生鸡”。同时,也带来了巨大人口压力,饥民、流民问题日益突出。1742年,乾隆发布谕令“山头地角止宜种树者听垦,免其升科。”由此,对封禁的深山老林驰禁,对新垦辟的土地永远免税。这一垦殖政策,鼓励农民向山林要土地,在深山老林去垦耕,加速了开山辟田进程。乾隆开放山林后,流民随意开垦。乾隆三十八年,兴安州六县“川楚间有歉收处所客民就食前来,旋即栖谷依岩,开垦度日。而河南、江西、安徽等处贫民亦多携家室来此认地开荒,络绎不绝。是以近年户口骤增至数十万。”。乾隆四十七年,“迩年楚、蜀、陇、豫无籍穷黎,扶老携幼前来开垦者甚众。”乾隆五十年,兴安府“深山遂谷,到处有人,寸地皆耕。” 《镇坪县乡土志》记载:“今之老户动曰‘挽草为业’,又曰‘插草为标’,盖举未辟荒未升科时无卖主,听便占领而言之也。”1799年,嘉庆谕旨将山内老林,量加砍伐,流民自行垦种,所伐林木可作建盖庐舍之用。乾隆末年,整个秦岭“广黔楚川陕之无业者侨寓其中,以数百万计。” 清代地理学家严如煜记述了秦岭“老林”与清除林木,开垦农田,种植玉米的情况。严如煜《老林说》:“滇黔两粤陇蜀之边,何处无老林。而楚之郧竹,蜀之江北,秦之西(安)风(翔)汉(中)兴(安)特为著名者,则以地近中原,有此郁郁苍苍,蒙密幽邃,足以藏污纳垢……”秦岭“老林未辟之先,狐狸所居,财狼所嗥,虎患尤多,土羌人少……流民入山者,北则取道西安、风翔;东则取道商州、郧阳;西南则取道重庆、夔府、宜昌,扶老携幼,千百为群,到处络绎不绝……”严如煜《三省边防备览》:“山中开垦之法,大树巅缚长缳下缒巨石就根斧锯并施。树既放倒,木干听其霉坏,砍旁干作薪,叶枝晒干后,纵火焚之成灭,故其地肥美,不须加粪,往往种一收百。间有就树干中挖一大孔,置火其中,树油内注,火然不息。久之,烟出树顶,而大树成炭矣。” 刀耕火种,砍伐森林,易致水土流失,无法长久,须迁地休耕,原地要七八年才能恢复地力。流民们不得不采取游耕的方式。严如煜《棚民叹》“年深叶成土,一年肥如肪。”严如煜《三省山内风土杂积》:“二三年后,弃之而另觅地耕种。”乾隆中期以后,“江、广、黔、楚、川、陕之无业者,侨寓其中,以数百万计,垦种荒地,架屋数椽,即可安身,谓之棚民”。严如煜《棚民叹》:“终南古陆海,千里望苍茫。”“远从楚黔蜀,来垦老荒。”“冲寒砍棘树,夜烧连丛篁。”“低山尽村庄,沟岔无余土。”昔日绿水青山,如今濯濯童山。 开垦之地,多则五年,少则三年,表土尽失,露出岩石。文献记载:“挖土既松,水雨冲洗,三四年后,辄成石骨。”“山民伐林开荒,土既挖松,山又陡峻,夏秋骤雨冲洗,水痕条条,只存石骨。”因山高坡度,雨水冲刷力强,失去植被保护,土壤流失是永久性生态灾害。“数十年来,老林开空,山地挖松,每当夏秋之时,山水瀑张,挟沙拥石而行,各江、河身渐次填高,其沙石往往灌入渠中,非冲坏渠堤即壅塞渠口。”褒斜道曾是“古木丛篁,遮天敝日。”乾隆年间“为川楚棚民开垦,路虽崎岖,而林木已稀。”道光年间,汉中府留坝厅“土著民人甚少,大半川楚安徽客民,均系当佃山地开垦为生。”石泉县“因山中开垦既遍,每当夏秋涨发之际,洪涛巨浪,甚于往日,下游淤塞则上游泛滥,沿江居民沉灶产蛙亦其常矣。道光二年八月大雨弥旬,石瓮为木筏横梗,水泄不及,汹涌澎湃,而大坝、饶风、珍珠河之水障于城西,红河之水障于城东,诸水混一,茫无际涯,数十里皆成泽国。”咸宁县南山“自开垦日众,尽成山畴,水潦一至,泥沙杂流,下游渠堰易致淤塞”。商南县“跬步皆山,久经开垦,并无老林。”商州“川楚客民开垦殆尽。”凤县“数十年前尽是老林,近已开空。”秦岭“盖深岩老林,铲削既遍,濯濯牛山,生意尽矣。”《秦疆治略》记述道:“向来树木丛杂,人烟稀少,近则各省穷民渐来开山,加至十倍之多。”道光三年,汉中、兴安二府及商州的人口总数达到370万以上,较清初增长6-7倍。因森林破坏,出现了食物链断裂和生态系统缺损。光绪《镇安县乡土志·物产·卷下》“昔年地广人稀,山深林密,时有虎患,乾嘉以后,客民日多,随地垦种,虎难藏身,不过偶一见之矣”;“彪,身长腿短,黄尾,形似虎,能食牛,三五年偶一见之。”森林消失,也使药材资源减少,“老林久辟,厚朴、黄莲之野生者绝少”。 清除森林的恶果 秦岭森林破坏后,不仅导致百兽丧失家园,加速了物种灭绝,还造成了严重的水土流失。有资料显示,西汉至民国,汉中发生水灾145次,每百年7次。西汉至北宋,发生16次,每百年1次;南宋至民国,发生129次,每百年16次;民国发生17次,每百年44次。唐朝100年1次,清朝7.3年1次,民国3.9年1次。新中国每3.4年1次。由此可以清晰看出秦岭森林植被状况与洪涝灾害的关系。据有关资料介绍,源自秦岭的渭河支流挟带大量石块泥沙冲入渭河,加速渭河南岸支流河口小三角洲发育,并迫使渭河河道北移。“自乾嘉而后,河日北徙”。北岸沿河村落“岁没泽国者,惨不忍闻”。嘉庆以前,咸宁县和高陵县以渭河为界,高陵县在渭河北岸。因渭河北移,高陵县部分土地到了渭河南岸。 康乾盛世,自康熙二十年(1681年)起,标志性事件是平“三藩之乱”。于嘉庆元年(1796年)止,标志性事件是“白莲教起义”,前后持续115年。因数以百万计的人口涌入秦岭,仅乾隆三十七、三十八年,川楚两省聚集前来觅食者数十万人,再加上陕西、河南、甘肃,计约百万人。除搭棚佃耕土地外,也受雇于木厢厂、铁厂、纸厂,获取微薄工钱。因生计艰艰难,不满和反抗情绪日增。1795年,湖北白莲教秘商“辰年辰月辰日”起事。1796年2月15日,因官府查拿紧急,湖北宜都、枝江一带提前举义,长阳、来凤、当阳、竹山等县也揭竿而起,襄阳教徒按原定日期起义。四川的白莲教徒起而响应,达州、东乡(今宣汉)皆率众起义。各路起义,各自为战,多被各个击破,唯有襄阳起义军流动作战,力量壮大,并发展起义军主力。1800年4月,江油马蹄冈战役以后,起义始转入低潮。清政府“坚壁清野”、“寨堡团练”,筑寨堡、并村落,令百姓移居其中,民间粮秣给养充实其内,又训练丁壮,进行防守,起义军得不到粮草与兵源补充,力量日渐枯竭。1804年,白莲教起义终告失败。然而,白莲教起义加速了清代衰亡。 地理大发现,在欧洲,引爆了工业革命,极大提升了欧洲的国际地位。地理大发现,在中国,引发了农业革命,人口爆炸,以及清除山区森林植被高潮,并由此带来深刻的社会危机、经济危机和生态危机。这值得引起中国人广泛而深刻的思考。 中华民族的避难所 在地理大发现之前,“全世界”就是由亚洲、欧洲、非洲组成的“世界岛”。“世界岛”就是“全世界”。在“世界岛”上,“全世界”有两大联系方式,一个就是从大秦岭出发,沿“世界昆仑山”到阿尔卑斯山的陆上“丝绸之路”,一个是从地中海出发,经印度洋到太平洋,到中国的海上贸易线路。地理大发现的意义在于改变了“全世界”。地理大发现之前,“全世界”只是“半球”;地理大发现之后,“全世界”成为“全球”。从这个意义上说,地理大发现使得人类走上了“全球化”之路。对于中国来说,地理大发现之前,中国的门户在“西北”,在陆地;地理大发现之后,中国的门户在“东南”,在海洋。这是我大中华真正的“千年未有之变局”。 1840年以后,农业国与工业国的矛盾日益尖锐起来,并最终导致了“鸦片战争”,并成为中国近代史的开端。战争的一方是熟悉“四书五经”的农业大国——大清帝国,另一方是刚刚兴起的工业大国——号称“日不落帝国”的英国。中国人称之为“鸦片战争”,英国人称之为“第一次英中战争”或“通商战争”。战争以迫使大清帝国签署中国近代历史上的第一个不平等条约——中英《南京条约》而告终。割让香港岛,开放广州、福州、厦门、宁波、上海五口通商……满清政府进一步走向衰弱。1856-1860年,发生第二次鸦片战争,这一次大清帝国面对的不是一个国家,而是四个国家——英、法、俄、美,战争以中国签署扩大开放为主要内容的四个《天津条约》收场。1851-1864年爆发太平天国运动,大清帝国内外交困。1894年7月25日爆发丰岛海战,至1895年4月17日中日签署《马关条约》,历时9个月,中国称“甲午战争”,日本称“日清战争”,西方称“第一次中日战争”。由此,日本成为东方强国,中国国际地位一落千丈。19世纪末,义和团运动轰轰烈烈。1900年5月28日,英、美、法、德、俄、日、奥、意等八国发动侵华战争,火烧圆明园,洗劫北京城,1901年9月7日签订《辛丑条约》。在八国联军侵华战争期间,慈禧与光绪尚可以“西狩”之名到西安避难,而处于战乱灾祸中的老百姓躲进了深山,大秦岭成为受苦百姓的“天然避难所”。 20世纪上半叶是中国剧烈动荡时期,满清退出历史,民族共和昙花一现,日本铁蹄蹂躏中华,白色恐怖与红色火焰交织,中国共产党取得全国政权。日本铁蹄未能踏进大秦岭腹地,大秦岭庇佑了中华民族。中国工农红军在秦岭腹地建立红色政权,中央红军长征翻越秦岭,化险为夷。1936年爆发“西安事变”,历史在这里“拐了一个弯”。全面抗战之际,国民党政府迁都重庆。1934年,蒋介石下令修筑川陕公路。1937年2月,川陕公路全线开通,现代公路替代了使用达3000年之久的陈仓-金牛道。川陕公路穿越大秦岭,将成渝-汉中-关中紧密联系在一起,将大西南与大西北紧密联系在一起,为中华民族抗战建立了稳固的大后方。 进一步资源化 生态、资源、环境,生态是主体。生态主体有两种用途,即用作资源,或者用作环境。当用作资源时,可能会牺牲生态与环境用途,这是大秦岭森林生态系统一再遭破坏的根本原因。1949年以来,大秦岭森林生态系统被进一步资源化。国家实行森林的集体所有与全民所有两种公有制形式。在农村建立了人民公社制度,集体森林由人民公社经营;在林区设立国有林场(林业局),全民所有森林由国有林场(局)经营。“石坎坎,金碗碗”。因为人口爆炸,以及人口被束缚在土地上,山区土地需求猛增,木柴薪柴需求猛增,“森林赤字”徒增,集体森林加速消失。国营林场(林业局)是森林采伐与培育企业或是事业,因采伐机械化进程加快,森林采伐速度远远超过森林培育速度,森林资源已经难以在有限的时间内实现“再生”。经过采伐之后,深山老林(原始森林)转变为残败次生林,抑或是荒山秃岭,失去的不仅是森林,还有动物家园以及宝贵的林地…… 1960年代,中苏、中美交恶,中国国家安全遭遇空前危机,启动实施“三线建设”计划,一半以上的工程在大秦岭之中……与此同时,在大秦岭之中,开始大规模基础建设。1950-1970年代,相继修建宝成铁路、阳安铁路,穿越大秦岭有了第一条“钢铁栈道”。1968年4月至1978年6月,襄渝铁路全线开通……最近20年来,沪陕高速(上海至陕西高速)、福银高速(福州至银川)、西城高速(西安至成都高速)、十天高速(十堰至天水高速)、重庆至宜昌高速……以及比比皆是的盘山公路,川陕公路、西万公路……一个又一个水汪汪的大眼睛——三门峡水利工程、小浪底水利工程、葛洲坝水利工程、三峡水电站、龙羊峡水电站、李家峡水电站、积石峡水电站、刘家峡水电站、拉加峡水电站、石泉水电站、安康水电站……现代工程妆点满秦岭…… 2014年12月,中国南水北调中线工程建成,丹江口水库满满一湖秦岭水,堪称是“秦岭湖”,也是亚洲“第一人工天池”。秦岭水流过当代中国的“人工天河”(输水干渠),从丹江口的秦岭湖到北京颐和园的团城湖,从长江流域,来到淮河流域,来到黄河流域,来到海河流域,来到了北京、天津,来到了雄安,来到了河南、河北,黄淮海平原用上了秦岭水,融入大秦岭生态圈……秦岭水慈润中国腹心地带1亿多人口,自然是中华天池圣水。 进入21世纪以来,水已经是大秦岭最重要的生态产品。秦汉上林苑,曾是浐、灞、泾、渭,沣、滈、涝、潏八水萦绕。后世称之为“八水绕长安”。到现代,人们为称是“八水润长安”。然而,如今“八水”已经远远满足不了“大西安”的需要,解不了大西安的“干渴”。于是,西安用上了黑河水、石头河水,还要从汉江支流向黑河、石头河调水,从汉江主流调水,算起来已经是“十几条河水润西安”了。因为水,大西安与大秦岭结成了紧密的命运共同体,大关中与大秦岭结成了紧密的命运共同体。因为水,大秦岭生态圈越来越大,扩张至京津冀,扩张至雄安……因为水,大秦岭成为中华民族永续发展的“绿水青山”,中华民族永续发展的“金山银山”…… 路漫漫兮修远兮 1998年的长江流域大洪水,是大自然为400余年清除森林植被做了一次总结,算了一次总账。“亡羊而补牢,未为迟也。”在1998年长江大洪水之后,大秦岭全境停止了森林采伐,全面实施天然林保护工程和退耕还林工程。曾经兼具采伐和培育森林双重目标的数百个国有林场,整体转制为以保护和培育森林为主要目标的国家公益类事业单位;在伏牛山、小秦岭、太白山、神龙架、化龙山、米仓山、岷山等建立国家自然保护区上百处,并创建了神龙架国家公园、大熊猫国家公园;在骊山、紫柏山、南宫山、九龙山、莲花山等建立国家森林公园数百处;在伏牛山、终南山、龙门山等建立国家地质公园数十处;创建华山、嵩山、武当山、九寨沟等风景名胜区、水利风景区数十处……加之20年来,中国经济走上了“高速路”,吸纳了大量农村剩余人口,使得大秦岭的山林得以休养生息,大秦岭森林生态系统的自然修复和人工修复皆取得了重要进展。如今,已经富裕起来的中国人,不在以来大秦岭中的木材薪材,而是需要大秦岭的绿水青山。已经城市化的中国人,不在看中大秦岭生态系统产出的资源,而是需要大秦岭生态系统产出的环境。于是,大秦岭生态系统发展的方向,不再是生态资源,而是生态环境。绿水青山不再是“材山柴山”而是“金山银山”,人们正在努力还秦岭以宁静,还水以清洁,还天空以蔚蓝…… 然而,这只是初步的……修复大秦岭生态系统,好比是万里长征,只走出第一步。华南虎已经“失联”半个多世纪,大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛栖息地得以保护,大秦岭保护地面积扩大,野生动物种群数量恢复性增长……然而,大秦岭生态系统还不够稳定,保护地面积还不够大,集中连片程度还不够高,栖息地碎片化、岛屿化的问题依然比较突出,局部地区过度开发的问题依然得不到有效治理,特别是嘉陵江流域上游水土流失依然比较严重……从六省一市的“后花园”转变为“中国人的中央公园”,尚需要进行一场重大而深刻的体制机制改革,需要将六省一市的依法治理上升为国家的依法治理……如今的大秦岭,只能算作“浅绿色”的大秦岭,由“浅绿色”大秦岭迈向“深绿色”的大秦岭,还有很长的路要走,甚少还需要半个世纪的时间。如果要完全呈现出一个“黛青色”的大秦岭,美丽的大秦岭,至少还需要一个世纪的时间,需要一代又一代人的不懈努力……大秦岭是中国芯,保护大秦岭、修复大秦岭是中国国家战略,是跨世代的保护、修复工程,是中华民族永葆生机与活力的千年大计。 大秦岭不只是六省一市的大秦岭,而是中国人的大秦岭,世界的大秦岭。2015年2月,习近平总书记在视察陕西时指出:“黄帝陵、兵马俑、延安宝塔、秦岭、华山等是中华文明、中国革命、中华地理的精神标识和地理标识。”“陕西生态环境保护,不仅关系自身发展质量和可持续发展,而且关系全国生态环境大格局。”“秦岭是我国气候的南北分界线和重要的生态安全屏障,这样的自然美景,睡都不能破坏。”习近平总书记非常关心关注秦岭保护,多次批示要求查办破坏秦岭生态环境的违法案件。中国进入了新时代,也是大秦岭修复保护进入了新时代…… 功夫秦岭 大秦岭是世界昆仑山,中华父亲山,中华脊梁,中华圣山……大秦岭是中华腹心,中华绿肺,中华水塔……大秦岭是分界线、分水岭、核心基因库……大秦岭是地质博物馆,自然博物馆,当代上林苑……2005年,《中国国家地理》杂志推出“秦岭:中国人的中央公园”、“秦岭:把中国一分为二”等重量级文章。2010年,CCTV-10《探索·发现》栏目首播8集纪录片《大秦岭》,在全国引发了好评与热议。由此,21世纪的中国,开始将目光向秦岭聚集,世界昆仑山,中国大秦岭……中国人按照自己的方式定义世界。 2015年,党双忍发表博文《大秦岭:中国中央公园——九点理由、一点建议》提出,大秦岭是中央之山、地脉之山、地气之山、文史之山、宗圣之山、栈道之山、水源之山、精灵之山、国有之山,建议在秦岭建立国家公园体制。2016年,党双忍发表博文《秦岭学:背景与使命》提出,加快大秦岭知识创新,构建大秦岭知识体系,创建《秦岭学》。“中国芯”是《秦岭学》的核心概念。2017年,在欧亚论坛上,党双忍提出大秦岭“四芯说”,即(1)地理中国芯,隐藏着中国地质地理密码;(2)生态中国芯,隐藏着中国生态系统的进化密码;(3)人文中国芯,隐藏着中华文明生生不息的人文密码;(4)美丽中国芯,隐藏着未来中国发展走势的原始密码。据此提出,要制定“国家绿芯战略”,实施“国家绿芯工程”,推进大秦岭生态保护,加快大秦岭生态修复。2018年,陕西省林科院成立大秦岭研究院,这是全国首家以大秦岭为对象的专门研究机构。全国政协委员颜明、郝际平等在全国政协会议上提出议案:建议国家设立秦岭管理委员会,负责实施“国家绿芯工程”。 1992年,在湖北出版了一部奇书——《黑暗传》。2011年,国务院批准,《黑暗传》列入第三批非物质文化遗产名录。《黑暗传》是在大秦岭巴山一带,已经流传千余年的歌谣唱本、神话故事,被视为中华民族的创世史诗。其中一个重要内容即是伏羲、女娲兄妹成婚,开启中华民族血肉之躯……伏羲“一画开天”,播下中华文化的一粒种子……中华文明由此生生不息。 中华之“中”,即是“一画开天”播下的那一粒种子;中华之“华”,即是那一粒种子生根发芽,茁壮成长,所开出的花,所结出的果。中华《易》,讲述的是变与不变的道理。一生二,二生三,三生万物……种子即是一,是不变的部分,而花朵、果实是二、是三,是变化的部分。如果说中华是一棵大树,大秦岭就是树的根部和干部,华是冠部,是枝叶。大秦岭是中华文明根脉所系,中华文明从大秦岭走向世界…… 大秦岭,大熊猫,中国功夫,中国故事,结合在一起,便是《功夫熊猫》!然而,《功夫熊猫》的创造者,在美国,不在中国。也许,这就是差距,知识差距,软实力差距。大秦岭、大秦帝国、秦始皇兵马俑、秦岭大熊猫、秦腔,将这五种元素用现代科技与传统艺术紧密结合,创造出中国《功夫秦岭》…… 2018年4月14日于磨香斋 (责任编辑:admin) |