秦羚学者

|

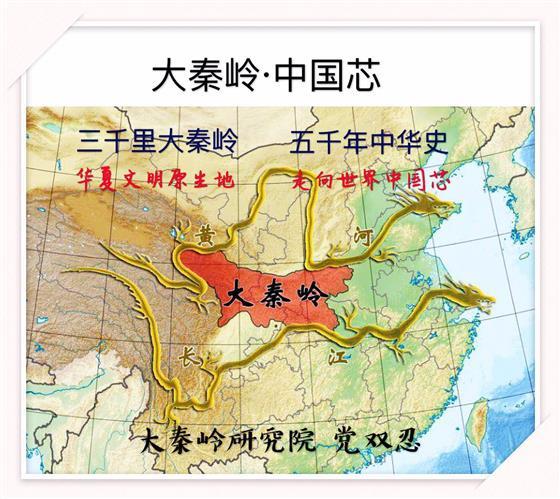

最近,在本地一家信息平台上看到,一位著名的区域经济学者对秦岭生态保护发表了“看法”,大意是说“要让秦岭为人民服务”“要把秦岭的绿水青山变成金山银山”“不能把秦岭变成无人区”等等。我深深以为,这几句话都很重要,但其语义却含混不清。这让我联想到曾经有一位从北京来陕考察的院士,站在朱雀森林公园的冰晶顶上,望着凸起的山岭,竟然叹息:秦岭缺水!呜呼,我的内心郁结,不得不说,一吐为快。 首先,说说“要让秦岭为人民服务”。猛一听,似乎没错!我们党向来坚持以人民为中心。但仔细想想,这里面暗藏混沌。这里的“人民”究竟是谁?难道是曾经在秦岭北麓拥有别墅的“人”吗?抑或是山脚下的既得利益者。这显然都不合适,而且很不合适。的确,中国是一个多山的国家,不懂秦岭的人误以为秦岭只是其中的一座。然而,秦岭很特殊、不一般。黄河、长江是中华民族的父母河,而两大母亲河和合共享了大秦岭。大秦岭的生态环境质量直接关系到两大母亲河的生命健康。“一山两河”是中华本部,秦岭是“一山两河”核心。无论中华文明在人类文明中走向怎么样的高度,中华文明的根系深植于秦岭。进入21世纪,水已经成为“秦岭第一宝”。水是生态之根,也是生命之源。秦岭之水是中华腹心水,不仅水润西安,水润关中,而且水润北京,水润京津冀,水润华北大平原。习近平总书记指出“秦岭和合南北、泽被天下,是我国的中央水塔,是中华民族的祖脉和中华文化的重要象征”。我以为,在习近平总书记心目中,秦岭一直在默默的为世世代代的中华民族生存与发展提供了质优价廉的生态产品和生生不息的生态服务,在中华民族熠熠生辉的文明进程中,秦岭有着举世无双的地理、生态、人文地位! 其次,再说说“要把秦岭的绿水青山变成金山银山”。这句话暗含“秦岭是绿水青山还不是金山银山”的意思。我倒以为,秦岭是绿水青山,但是绿的还很不够,我们要推进秦岭生态空间上的绿色革命,让秦岭的绿水青山数量更多、质量更优、功能更强。正因为如此,习近平总书记指出要“痛定思痛,警钟长鸣,以对党、对历史、对人民高度负责的精神,以功成不必在我的胸怀,把秦岭生态环境保护和修复工作摆上重要位置,履行好职责,当好秦岭生态卫士,决不能重蹈覆辙,决不能在历史上留下骂名”。习近平总书记要求我们要“牢固树立绿水青山就是金山银山的理念”。秦岭的绿水青山就是中华民族的金山银山。于是,才有“保护好秦岭生态环境,对确保中华民族长盛不衰、实现'两个一百年'奋斗目标,实现可持续发展具有十分重大而深远的意义”。保护好秦岭生态环境,已经成为21世纪的“国之大者”,这是多么宏阔壮美的生态画卷,我们还能接着说秦岭的绿水青山不是金山银山吗?我们还要把秦岭变成怎么样的金山银山呢?何况,习近平总书记“两山论”本来就是完整的三段论:既要绿水青山,又要金山银山;宁要绿水青山,不要金山银山;绿水青山就是金山银山。习近平“两山论”是新时代中国生态文明建设的理论基石,坚如磐石,不容动摇。 最后,要说说“不能把秦岭变成无人区”。我真的不知道,是不是有人提出“要把秦岭变成无人区”。如果真有这样主张,我觉得是主张的人不了解秦岭的真实情况。仅《陕西省秦岭生态环境保护条例》规定的范围,目前就生活着489万人口,虽然一直呈现减少的大趋势,但是,完全可以断定,今后几十年内,仍将会有400万以上的人口须依秦岭为靠山继续生活,如果要把整个秦岭变成无人区,无异于痴人说梦。不过,据我所了解,在秦岭之内,确实是存在“无人区”的,这就是“秦岭的顶部”。秦岭大熊猫、金丝猴、羚牛……无数的秦岭生态宝贝,远离人类生产生活空间,栖息于“秦岭的顶部”。这里——秦岭的顶部,在自然保护界也被称之为“荒野”,是野生动植物天荒地老的家园。在秦岭范围已经设立的国家公园、自然保护区,都是中国顶级的自然生态空间,野生动植物古老的栖息地。秦岭是中国中央大山,人类活动的城镇空间、农业空间和线性空间,总合起来,也只占秦岭国土空间的15%,而自然生态空间占到秦岭的85%。秦岭自然生态空间中约有一半划入生态保护红线,也就是永久生态空间,相当于是秦岭“无人区”,也可形象的将其称为“自然帝的自留地”“自然帝的私密空间”。保护秦岭生态环境,决不能停留在口头上。初步规划设立的秦岭国家公园,落地空间约1.5万平方公里,尽在秦岭的顶部,也是野生动植物恒久的栖所,必须实行顶级保护体制和保护措施,决不能有丝毫马虎。秦岭自然保护地体系,尽皆是秦岭生态空间精华。人类可在其边缘驻足观赏,不可在中心生产生活。 有人以为“地球是平的”,有人以为“地球是弯的”。其实,人类居住的地球生物圈,原本就是一个平弯曲直交错的立体空间,有平原有高山,有森林、沙漠、海洋,不同的生物生活在不同生态空间,占据着不同的生态位。人类只是地球生物圈中的一个物种,与其它的物种结成为生态伙伴。自然而然,人类也有自身的生态空间和生态位,这是生物规律、生态规则。正因为如此,21世纪的中国国土空间规划,规划出城镇空间、农业空间和自然生态空间,这不是划地为牢、作茧自缚,而是生态自觉、文明自觉;这不是为了自然,也不只是为了人类自己,而是坚持人与自然和谐共生,为了天人合一,天长地久,生生不息,万世不竭。 秦岭是中国秦岭,中华民族的秦岭,21世纪中国人的中央公园,而不是一个地方的后花园。秦岭是中华民族的祖脉,也是中华永续的生态根脉,我们决不能自绝祖脉、自断根脉。谈论秦岭生态保护,不能被一地一时的利益关系蒙蔽。保护秦岭是国家战略,一定要面向未来,面向世界,从中华民族的整体利益出发,把秦岭生态保护与中华民族长盛不衰紧密联系起来,重建秦岭的地理观、生态观和人文观,形成与“泽被天下”“中央水塔”“中华祖脉”论断相匹配的思想观念和理论体系。 作者注:2020年8月3日夜写于磨香斋,8月5日晨修订。“三千里大秦岭,五千年中华史”。写完全篇,倒是想起一句诗“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。庐山,约与骊山相同规模量级。秦岭,何其大也!至今,无数人尚无能力“精确认知”秦岭,更别提“精准保护”秦岭。这是一个需要较真的大是大非问题。也许,把握好和推进好这两个“精”字所包含的内容,正是21世纪秦岭学研究和生态保护修复的历史担当。秦岭学研究,其实就是一点一点开拓创新,千磨万击,聚沙成塔。 (责任编辑:admin) |