秦羚学者

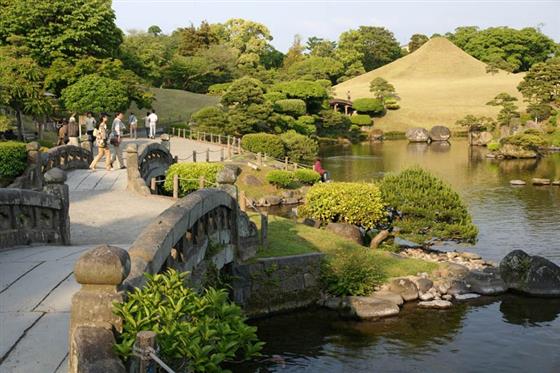

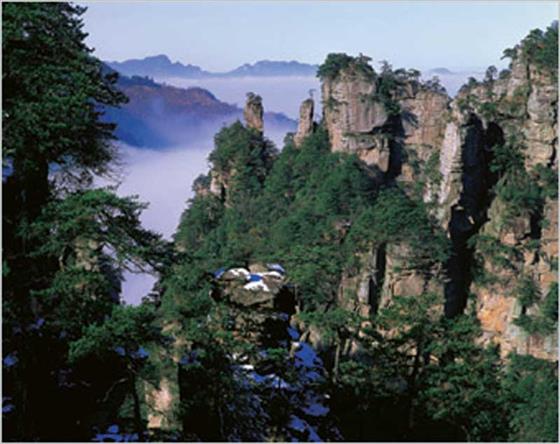

在讨论园林之前,需要先简单讨论一下森林。森林是什么?人类学家说:森林是人类文明的摇篮;物理学家说:森林是太阳能存储器;生态学家说:森林是大功率制氧机;地球物理学家说:森林是地球之肺;经济学家说:森林是绿色宝藏;水利学家说:森林是天然蓄水池;土壤学家说:森林是土壤保育员;能源学家说:森林是煤炭始祖、江河源泉;灾害学家说:森林是防风勇士,防沙长城;环境学家说:森林是空气过滤器,噪音消声器。 可以继续罗列更多现代人的科学认识。想必生活在森林化时代的先人们,他们根本不可能有这么多认识。人类的幼年时期,大约持续了200万年时间。在此期间,森林孕育了文明,并为文明发展提供了适宜环境。在森林里,人们或居树屋或居洞穴,茹毛饮血,采集渔猎,顺乎自然,适应自然,依托自然,繁衍生息,发展演化。大森林中的山、水、树木、树屋,是天赋资源,是人类最初最原始的“天赋园林”。“天赋园林”是人类的襁褓,文明的摇篮。“天赋园林”是人类第一笔公共财富,人人共享,没有公私之分,你我之别。利用“天赋园林”的权利,包括采集、狩猎和观赏的权利,天赋的,也是平等的,这也是“天赋人权”。然而,在“天赋园林”里,采集或猎取到手的“物件”,是“劳动的产物”,首先属于采集者、狩猎者本人,然后再由其提供给子女,再然后是其所爱的人,再之后是社区相关的人。“天赋园林”的形态,特别是生动有趣、朝夕相处的动植物形态,永远铭刻在人类心灵深处,并成为生命的一部分。 大约在一万年以前,人类从“刀耕火种”起步,开始了种植养殖生涯,迈上了农业化之路。人类走出森林,走进田园;走出洞穴,走进村舍。在农田劳作,在村落休憩。既往世代所熟悉的“天赋园林”渐行渐远,人工生态、人造环境渐据上风。人类守望着村落,唱着田园牧歌,却割舍不了曾经与自己世代朝夕相处、生动有趣的“天赋园林”。人们将“天赋园林”中那些温顺乖巧、可爱伊人的果树花木、鸟兽鱼虫带回,在村落茅舍附近栽植饲养,建构了果园菜圃与畜养鸟兽一体的场所。这也是萌芽状态的,半天然、半人工的“园林”。这“园林”具有种植养殖,以及游玩观赏多功能性。农业化时代,劳作者走进田园、果园、菜园、养殖园,也是走进自然、亲近自然,与自然物质交换、心灵对话。也就是说,田园、果园、菜园、养殖园一定程度上代替了“天然园林”的作用。我们不妨将其称之为以生产为主的园林,也即“生产性园林”。因为有生产性园林,在其间的劳作者不大需要以游憩观赏为主的园林,即“观赏性园林”。相反,不常走进“生产性园林”的人,回望“天赋森林”,几分留恋,几分愁思,更加需要走进“观赏性园林”。社会进一步分化,大部分人从事农业生产,他们将种植养殖不断向前推进;一小部分人从农业中分离出来,从事与农业相配套的工商业好和服务业;一小部分人爬上社会顶层,从事社会管理,过着“五谷不分”、“四体不勤”、“优哉游哉”的生活。这三部分人当中,小部分人成为豪门大户。他们的身躯不需要走进“生产性园林”,但他们的心灵与在田地劳作的人一样,需要“天赋园林”,回归自然以求慰藉。“生产性园林”是农业人口的园林,也是底层社会的园林,“观赏性园林”是非农业人口的园林,也是上层社会的园林。 进而言之,“天赋园林”是最初的“园林”,原生态的“园林”,集生产性和观赏性为一体。“天赋园林”是自然风景,天然山水广披树木花草。进入农业时代,技术进步,经济发展,人口扩张,村落增加,“天赋园林”多功能性被拆分。家庭出现了,私有制出现了,社会分化了。部分家庭积累出脱离村落能力,开辟出单家独户田园生活新领域。人们将具有生产优势的果树花木、鸟兽鱼虫单独出来,构建起以“生产性园林”,以索取更多食物。将赏心悦目的果树花木、鸟兽鱼虫单独出来,辅之以山水景致,创建出游憩体验的“观赏性园林”。在人们工作和生活空间无法近身“天赋园林”的时候,出于自身需要,也是本能需要,主动创建了“人造园林”,包括“生产性园林”和“观赏性园林”。在一般意义上,人们所说“园林”即游憩体验的“观赏性园林”。“观赏性园林”来源和模仿“天赋园林”,有意识地对天然材料加以改造、调整、加工、提炼,表现一个精练概括浓缩的“天赋园林”。既有“静观”又有“动观”,从总体到局部包含着浓郁的诗情画意。这种空间组合形式多使用某些建筑如亭、榭等来配景,使风景与建筑巧妙地融糅到一起。优秀“人工园林”处处有建筑,却处处洋溢着“天赋园林”的盎然生机。 园林存在形式多种多样,不同历史时期有不同名称称谓。在中国古籍中,根据不同性质,分别有囿、苑、园亭、庭园、园池、山池、池馆、别业、山庄等称谓。园林一词散见西晋之后诗文,张翰《杂诗》“暮春和气应,白日照园林”。北魏杨玄之《洛阳伽蓝记》评司农张伦住宅:“园林山池之美,诸王莫及。”唐宋以后,园林一词已经常用,泛指各种游憩境域。如皇家园林、私家园林等。截至今日,中国园林含古盖今,也包括宅园、小游园、花园、公园、植物园、动物园,以及森林公园、风景名胜区、自然保护区、国家公园等。无论称谓如何,中国园林所具有的共同特点是,在一定范围内利用天然山水地貌或人为开辟山水地貌,结合栽植果树花木,布置建筑,以构成游憩、观赏、居住的人文生态环境。 有典籍记载,中国园林建造始于商代,时称“囿”。商纣王“好酒淫乐,益收狗马奇物,充牣宫室,益广沙丘苑台,多取野兽鸟置其中……”。周文王灵囿:方七十里,其间草木茂盛,鸟兽繁衍。“囿”叫游囿,就是把自然景色优美的地方圈起来,放养禽兽,供帝王狩猎。诸侯有囿,规格等级有别,“天子百里,诸侯四十”。殷周时期,游憩和狩猎的境域,常称之囿或猎苑,是一种半天然半人工状态。秦汉时期帝王游憩境域称苑或宫苑,官署或私人游憩境域称园、园池、宅园、别业等。汉时称苑,汉帝王苑囿除布置园景外,还举行朝贺,处理朝政。汉高祖“未央宫”,汉文帝“思贤园”,汉武帝“上林苑”,汉宣帝“乐游园”等均是著名苑囿。枚乘《菟园赋》,司马相如《上林赋》,班固《西都赋》,司马迁《史记》以及《西京杂记》、《三辅黄图》等史书文献有详细记载。经过东汉、三国、魏晋南北朝到隋代统一中国,至唐代出现了兴盛局面,唐代园林的显著特点是,在苑囿营建中注意游乐赏景,在殿宇建筑注意迭石造山,凿池引泉,布局关系趋于融洽,特别是绘画技术与造园艺术互相促进,能“咫尺之间便觉万里之遥”。至宋代,最突出的园林成是造园与文学绘画结合。宋徽宗营建“良岳”,山水美秀、林木畅茂,迭石树峰,宫殿亭阁,高低错落,迭山凿池,别出胜景,堪称为唐宋园林代表作。明代,园林艺术专著《园冶》问世,凸显以小见大、须弥芥子、壶中天地等为手法。明清两朝是中国园林创作高峰期,康熙、乾隆最胜。如圆明园、避暑山庄、畅春园等等。私家园林以明代建造之江南园林为代表,如沧浪亭、休园、拙政园、寄畅园等。 中国园林常分为皇家园林和私家园林。皇家园林是帝王游憩享乐场所,规模宏大,真山真水,建筑富丽堂皇,体型高大。著名皇家园林:北京的颐和园、北京的北海公园、河北承德的避暑山庄。相比较而言,私家园林规模小,假山假水,建筑玲珑,淡雅素净。比较著名的有:北京恭王府,苏州拙政园、留园、沧浪亭、网狮园,上海豫园等。如果按地域,分北方、江南、岭南三类。北方园林规模较大,富丽堂皇,而湖泊、园石和常绿树少,粗犷有余,秀媚不足。北方园林集中于北京、西安、洛阳、开封。江南人口密集,园林规模小,河湖、园石、常绿树多,景致较细腻精美,明媚秀丽,淡雅朴素,曲折幽深,因面积小,略显局促。南方园林集中于南京、上海、无锡、苏州、杭州、扬州等地。岭南热带风光,建筑高而宽敞。著名广东顺德清晖园、东莞可园、番禹余荫山房。 建造园林,本质上是创建一个类似于“天赋园林”的“观赏性园林”。走进园林,感知园林,以寻找久别“天赋园林”的心灵慰藉。这是身体的回归,也是心灵的回归,心灵的洗涤,心灵的净化。园林是游憩之需,也是保护和改善环境之需。园林植物吸收二氧化碳放出氧气,净化空气,在一定程度上吸收有害气体,调节空气温度、湿度,改善小气候,减弱噪声,防风防火。游憩在景色优美和安静的园林中,有助于消除长时间工作带来的紧张和疲乏,使脑力、体力得到恢复。有的以树木见长,改善生态、美化环境、满足游憩和文化生活需要,如小游园、花园、公园等;有的以人文掌故见长,比如泰山、黄山、武夷山,历史悠久,文物古迹、神话传说、宗教艺术,称风景名胜区;有的以山水见长,利用自然风致,去芜理乱,修整开发,开辟路径,布置建筑。比如张家界、九寨沟,优美风景略加建设、开发,即是自然风景区。 建造园林,简称“造园”。造园的学问,叫做“造园学”。园林园林,园离不开林。园林之林,也即园中之树。再高超的造园学,再高级的园林,也离不开植树造林。只不过,园中所植之树,既是自然之树,更是文化之树,须当令人赏心悦目,流连忘返。“虽由人做,宛自天开”。这是中国园林最大特色,即顺应自然,建造“风景式园林”。中国园林讲究“三境”:生境、画境和意境。生境是自然美,叠山理水,模山范水,宛若天成。山贵有脉,水贵有源,脉源相通。画境是艺术美,唐宋以来诗情画意是园林设计思想主流,使山、池、房屋、假山的设置排布,有开有合,互相穿插,增加景区联系和风景层次,移步换景,给人以“柳暗花明又一村”的印象。意境即理想美,通过园林所表达出某种意思或理想。这种意境往往以构景、命名、楹联、题额和花木等来表达。 行道树是一种特殊园林。起初,行道树是道路标志,是“里程碑”,也是过往行人遮阴避雨的“雨伞”、“凉亭”。“行道树用脚,往下守着道路,却用脸,朝上接住散落的落尘。”行道树是道路记忆,乡村记忆,城市记忆,是珍贵的地理文化资产。没有树一夜长成。从幼苗到大树,是时间的积累,是一年又一年的风雨轮回。大树古树是历史的积淀,宝贵的财富。在中国,行道树有2500多年历史。公元前5世纪有“列树”,《周礼》记载的行道树有桃、李。公元前3世纪,《汉书·贾邹枚路传》载:秦为弛道于天下,东穷燕齐,南极吴楚,江湖之上,濒海之观,毕至。道广五十步,三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松。汉长安道路两侧植桐与柞树。西汉长安、东汉洛阳,南北朝建康、北宋东京、金燕京等,城市道路宽阔平坦,两侧植行道树有松、槐、柳、愉、梓、桃、李等。隋场帝时,励在河岸植柳,称隋提柳。《开河记》载,隋帝“沼民间,有柳一株,赏一廉”。唐玄宗开元28年,在京城道及京城内苑植槐、榆、李、柳等。岑参“青槐夹驰道,宫观何玲珑。”曹松“夹道夭桃满,连沟柳色新”。左宗棠远征新疆,兵到种柳。清朝开始引进外来树种,如刺槐、法梧及意杨、榉树等。1897年德国人强租胶济后,种植行道树,以赤松、黑松、落叶松及刺槐为主。20世纪以来,城市道路绿化美化,行道树快速发展。历史上行道树种的变化,秦以青松为主.汉以后直到唐宋则以槐树为主,明清转以柳树为主。如今,行道树已丰富多彩,也彰显出区域文化特色。 有一个美国人,叫亨利·威尔逊。在1899年后,这位美国人先后5次在中国搜集花木资源。断续18年,他走遍川、鄂、滇、甘、陕、台诸省,搜集乔灌资源达1200种,采集蜡叶标本65000份。1929年出版了他在中国采集记事,书名叫《中国,园林之母》。从此,中国有“世界园林之母”之称。1983年,德国园林学家玛丽安妮·鲍榭蒂也出版了《中国园林》一书,称中国园林是“世界园林之母”。中国园林艺术以独特的魅力、精湛的造诣,在世界园林发展史上有着崇高的地位和深远的影响。它对亚洲日本、朝鲜、越南等国有源流性影响,对欧洲、美洲园林发展发挥着巨大作用。中国花木流向世界,丰富了世界园艺。国外往往把到中国采集花卉资源称“挖金”。16世纪以后,我国花卉资源大量传入国外。英国从中国引走数千种园林植物,在一些专类园或墙园、杜鹃园、蔷薇园、牡丹芍药园、岩石园等中扮演主要角色。欧洲经流传这样一句话:没有中国花木就称不上花园。 中国园林写意、直观,重自然、重情感、重想象、重联想,重“言有尽而意无穷”、“言在此而意在彼”的韵味。西方园林创作思想是以人为中心,大自然按照人的秩序、规则、条理、模式来进行改造,以中轴对称规则形式体现出超越自然的征服力量,人造几何景观超越一切自然。园中建筑、草坪、树木讲究完整性和逻辑性,以几何组合达到数的和谐和完美,古希腊数学家毕达哥拉斯:“整个天体与宇宙就是一种和谐,一种数。”西方园林讲求一览无余,追求图案美,人工美,改造美和征服美,是一种开放式园林,一种供多数人享乐的“众乐园”。西方园林重“公共性”,东方园林重“私密性”。中国现代园林,正在将“私密性”与“公共性”结合在一起。 农业时代的终结,使园林踏上“公共园林”之路。在森林化时代,人们散居森林里,或树居或穴居,“天赋园林”——山、水、树、建筑,“四要素”俱全。在农业化时代,种植替代采集,养殖替代狩猎,人们定居在田园、牧场附近。这时,单家独户(像是“独立别墅”),村野茅舍,星罗棋布,散落在“天赋园林”之中,在房屋前后和宅院左右栽植果树花木,这是最初的人工园林。其中,以果木生产为主,即是生产性园林;以观赏花木为主即是观赏性园林。普通人家以生产性园林为主,豪门大户以观赏园林为主。再后来,人口密度增加,聚集度提高,家户院落连成了串,连排居住(像是“连排别墅”)代替了单家独户(“独立别墅”),房屋前后是园林,宅院左右是邻居。进入工业化时代,人口密度进一步增加,人们住进了蜂巢式高楼大厦。住宅像是火柴盒,一个一个摞在一起,房屋前后、宅院左右全是邻居。经过农业化,再经过工业化,推动经济社会结构发生重大而深刻变化。不仅越来越多的人群远离“天赋园林”,也远离了“生产性园林”。目前,全世界有一半人居住在自己创建的钢筋水泥森林里。住在钢筋水泥做成的屋子里,人们反思,人们警醒,人们越来越深刻而透彻的意识到:森林是“原生态”,森林是“天然氧吧”,森林是“超级空调”,森林是“绿色宝藏”,“天赋园林”是人类的乐园。唐代大诗人李白《静夜思》:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡”。短短20个字将乡愁情结,淋漓尽致,跃然纸上。乡愁,对童年的追忆,对家乡的思念,对故土的眷恋,这是人类共同而永恒的情感。如今,城市化凯歌高奏,免不了思恋乡村生活,思念森林化时代。私家园林难有作为,公共园林应运而生。 欧美国家是老牌工业化国家,也是建立公共园林最早的国家。早在18世纪,欧洲皇家贵族园林已经逐渐向公众开放。19世纪中叶,欧洲、美国和日本出现设计建造,并供公众游览的公园。公园是“公共园林”、“公众之园”,也是走出高楼,走进自然,驻足嬉戏,放飞心灵的乐园。《公园设计规范》定义:“公园是供公众游览、观赏、休憩、开展科学文化及锻炼身体等活动,有较完善的设施和良好的绿化环境的公共绿地。”兼具改善城市生态、防火、避难等多功能性。最初,公园功能单纯,偏重于提供散步、赏景的安静环境。20世纪以来,人们赋予公园更多内容,一般综合性公园兼有观赏游览、安静休息、儿童游戏、文娱活动、文化科普等内容。中国是工业化后期国家,1905年无锡城中心原有几个私家花园合并,建立起城中公园也即“公花园”,这是中国第一个“公园”。“公花园”目前尚存文物古迹、重要纪念建筑物22处。新中国建立后,仿照苏联模式,城市公园迅速发展。改革开放后,这些公园逐步免费向市民开放。进入21世纪以来,城市化突飞猛进,城市化率已超过50%,预计不久将进一步提升至70%以上。适应城市化快速推进大趋势,公园建设“快马加鞭”,市、区、居住区的综合类公园,动物园、植物园、儿童公园、体育公园、遗址公园等专类公园,以及牡丹园、芍药园、月季园、玫瑰园等城市花园大踏步向前。人口高密度的大中城市所在地,也是中国园林化发展最快的地方。 森林公园是园林世界新成员,也是“大户豪门”。森林公园以森林风景资源为依托,具有游憩环境,可开展森林浴、森林游,兼有生态经营等多种功能。1982年,湖南张家界国家森林公园确立,这是中国第一处森林公园。森林公园“中国特色”显著,全世界只在中国大陆地区有。大多数森林公园的前身是国营或国有林场。当初,设立国有林场,目的是培育采伐木材。20世纪90年代,陆续停滞采伐,转向“天然林保护”,“伐木林场”转身为“生态林场”。此时,恰逢中国工业化、城镇化加速推进时期,也是水体污染、大气污染严峻时期,迅速聚集起来的城镇人口需要走进森林,亲近森林,饱览森林美景,享受森林清新。森林旅游需要徒然增加,引爆森林公园加速发展。靠近公路、铁路沿线,颇具森林美色,兼具文化内涵的林场,率先将部分森林资源开发为森林公园,供城乡居民休闲度假游憩观光体验。国家森林公园是最高级别的森林公园,自然是森林景观特别优美,人文景物比较集中,观赏、科学、文化价值高,地理位置特殊,具有一定区域代表性,旅游服务设施齐全,有较高的知名度,可供人们游览、休息或进行科学、文化、教育活动的场所。森林公园的面积比较大,动辄数万亩,数十万亩。在规模上,在城市里的单体园林无法与其比肩。 国家公园是园林世界的“巨无霸”。国家公园比森林公园规模更大。国家公园的理念最早由乔治·卡特林提出,1832年他写道:“通过政府的某些保护性政策……在一个巨大的公园里……一个国家的公园,里面有人有兽,在充满野性与生机的最美自然世界里!”1864年,美国国会授予加州的优诗美地峡谷为州立公园并实行保护。1872年,美国国会将位于怀俄明州和蒙大拿州边界风景奇异的黄石地区保留为“公众的公园”——黄石国家公园。这便是世界上第一个国家公园。设立国家公园的基本策略是,适度生态旅游,切实保护生态环境和自然资源,即通过较小范围适度开发,实现较大范围有效保护,既排除与保护目标相抵触的开发利用方式,达到了保护生态系统完整性的目的,又为公众提供了旅游、科研、教育、娱乐的机会和场所。目前,大家比较一致的看法是,国家公园制度是一种资源保护与开发利用实现双赢的先进管理模式,是让生态环境与旅游消费达到共存的国际惯例和普遍适用的规律。中国国家公园体制尚处在改革发展探索阶段。 毫无疑问,工业化、城市化以来,人们一直在探索与自然的关系,与森林的关系,与园林的关系。显然,人们不满足于单体公园建设。1898年,英国建筑学家霍华德发表了不朽著作《明天的花园城市》。所阐述的理论,即“花园城市”或“田园城市”理论。霍华德提出,将社区包围于田地或花园中,平衡住宅、工业和农业区域的比例。这是一个不朽的城市发展理论,在西方世界产生了重要影响。之后,美国,加拿大,澳洲、阿根廷,德国建立了一批花园城市。二战后,英国新城镇法案拉开建设花园城市序幕。当代很多城市规划思想源于这一理论。1996年开始,在世界范围内开展国际花园城市评选活动。 园林是中国特色概念,中国人也没有满足于单体园林建设,类似于欧洲“花园城市”或“田园城市”,20世纪90年代,中国人提出了建设“园林城市”理念。中国“园林城市”,强调景观塑造,犹如绘画一样,以审美情趣为根据,运用工程技术和艺术手段,筑山叠石理水,种植树木花草,营造建筑,布置园路,建设城市一砖一瓦、一草一木。在国家“园林城市”基础上,2007年住房和城乡建设部发起了国家“生态园林城市”创建活动。获得国家园林城市、中国人居环境奖的城市,可以申报创建。生态园林城市建立在园林城市基础上,利用生态学原理,通过植树造林,扩大森林面积,保护生物多样性,提高城市的生态功能,具有宜人生态环境和美好城市景观,具有生态城市科学因素和园林城市美学感受,赋予人们健康的生活环境和审美意境。园林城市侧重绿化,生态园林城市注重环境质量,注重公众实际感受和满意度。 在中国,有一个词叫“园林”,归“住建”门户。在中国,还有一个词叫“绿化”,归“林业”门户。“绿化”比“园林”年轻多了。“绿化”来自苏联,60来岁;“园林”来自西晋,1700多岁。“园林”出世的时候,大地还不怎么缺绿。“绿化”出世的时候,大地已经很缺绿。20世纪50年代“绿化”进入中国,在半个多世纪里深刻影响着中国。“绿化”是植物因素,是园林基础。园林是各要素有机结合,各要素整合表现。绿化注重植物栽植,注重生态效益,园林注重审美功能,强调艺术效果。以恢复和改善生态为目标的植树造林,是绿化;以审美为目标的造园,是园林。荒山植树、农田林网,是绿化;市区空间植绿造景,是园林。营造绿色空间,是绿化;规划设计、施工管理,是园林。园林与绿化在改善生态环境方面的作用是一致的,在审美价值和功能多样性方面有所不同。园林绿化有时连起来使用,即是将不同层次连接成整体表述。园林里有绿化,但绿化不代表园林。有时候,“绿化”用起来方便;有时候,“园林”用起来方便。自2003年全国绿化委员会开展全国绿化模范城市(县、单位)评选活动,每两年一次。绿化模范城市建成区绿化覆盖率35%以上,绿地率33%以上,人均公共绿地9平方米以上,其中中心城区5平方米以上,郊区森林覆盖率20%以上,乡镇所在地和村屯绿化覆盖率分别为30%和25%。城市街道、居住区、机关庭院、厂区、校园、医院、部队营区普遍绿化,70%以上街道、居住区和单位庭院绿化率达到省级标准。因城市大体量建筑增多,平面绿化向立体绿化迈进。选择攀援植物,依附或铺贴构筑物空间结构绿化,包括立交桥、建筑墙面、坡面、河道堤岸、屋顶、门庭、花架、棚架、阳台、廊、柱、栅栏、枯树,以及假山绿化。立体绿化是城市绿化重要形式,丰富了城市园林空间结构层次和景观艺术效果,也是增加城市绿量,减少热岛效应,吸尘、减少噪音和有害气体不可忽视的重要力量。 还有一种城市,叫“森林城市”。1962年,美国肯尼迪政府在户外娱乐资源调查中,首先使用“森林城市”一词。在美国,森林城市泛指城市范围所有树木。欧洲国家,像德国、芬兰等,将其定义为城市较大林区和市郊森林。狭义讲,城市地域内以林木为主的各种片林、林带、散生树木等构成城市森林主体。广义看,城市森林是以林地为主体的生态系统,包括水域、果园、草地、苗圃等,与城市景观建设、公园管理、城市规划息息相关,吸收城市放碳,减少碳排放,人们生活在森林城市,也是生活在“天然氧吧”。从2004年起,全国绿化委员会、国家林业局启动了“国家森林城市”评定程序,并制定了《“国家森林城市”评价指标》和《“国家森林城市”申报办法》。2004年“让森林走进城市,让城市拥抱森林”成为“中国城市森林论坛”的宗旨,也成为保护城市生态环境,提升城市形象和竞争力,推动区域经济持续健康发展的新理念。2004年以来,全国绿化委员会、国家林业局先后授予一批城市“国家森林城市”称号。 总之,人们在想尽千方百计生活在有“树的世界”。1958年8月中共中央政治局北戴河扩大会议上,毛提出“大地园林化”要求,他说“要使我们祖国的山河全部绿化起来,要达到园林化,到处都很美丽,自然面貌得到改变。种树要种好,要有一定的规格,不是种了就算了,株行距,各种树种搭配要合适,到处像公园,做到这样,就达到共产主义的要求。”于是,“园林化”成为“绿化”更高目标。1958年12月10日,党的八届六中全会《关于人民公社若干问题的决议》第一次发出“大地园林化”号召:“应当争取在若干年内,根据地方条件,把现有种农作物的耕地面积逐步缩减到1/3左右,而以其余的一部分土地实行轮休,种牧草、肥田草,另一部分土地植树造林,挖湖蓄水,在平地、山上和水面都可以大种其万紫千红的观赏植物,实行大地园林化”。响应“大地园林化”号召,在城市公园营造中继承和发展造园传统,但未能避免一时狂热,此后相当长时期不再提及“大地园林化”。改革开放后,中西园林大碰撞、大交流,“大地园林化”获得了新的阐释和新的生命力。 2012年,陕西省政府率先推出了“关中大地园林化”意见,并提出城市森林化、城镇园林化、村庄林荫化、渠路林带化、农田林网化、河流湿地生态景观化、出入境口优美化、荒山荒坡全绿化的“八化”建设思路。关中是陕西“白菜心”,陕西的“心脏”,也是陕西的“门面”。“关中园林化”将带动“三秦园林化”。只要坚定不移,实施不打折扣、不走样,到2020年,园林化关中将屹立于世,“美丽陕西”将屹立于世,由此也必将为“美丽中国”做出重要贡献。中国人具有诗意品质,富裕起来的中国人,应当拥有高品质的园林化生活。党的十八大之后,“美丽中国”已不再是空洞口号,而是实现伟大复兴“中国梦”的重要行动。祖国“大地园林化”是“植树造林,绿化祖国”的更高要求,也是建设“美丽中国”的重要载体、重要支撑。由“浅绿”到“深绿”,由“绿化”到“美化”,由“园林化”到“美丽中国”,是必由之路,也是诗意之路。 (责任编辑:admin) |